|

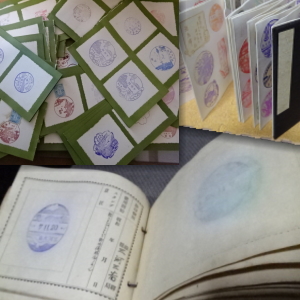

| ①押印帖

| ②九州

| ③四国

| ④山陽

| ⑤山陰

| ⑥押印帖2

| ⑦関西

| ⑧京滋

| ⑨紀勢

| ⑩伊勢

戦前・昭和一桁の時代、西暦なら1930年代。その時代に一大駅スタンプブームがあったのはご存じであろうか? 旅客を増やす目的で全国の何千もの駅にスタンプが設置され、大人気を博していたのである。 その意匠は精緻で美しく、日付入りスタンプが多く、押印日が明確である。 コロナの頃、私はその魅力の虜になり、多くの押印帖を収集した。 今、膝を痛めてしまい、しばらく旅に出られないので、これらの戦前駅スタンプを紹介して行こう。 |

|

|

会社へ GO Taxi

(膝日記)

普段、私はバスで通勤していたが、膝を痛めてからバス停まで5~6分歩くのも辛くなってしまった。 |

|

で、女房に薦められてスマホに入れたのが、Go Taxiのアプリだ。

これがもの凄く便利で、重宝している。

今居る場所と目的地を地図上で示し、手配のボタンを押せば、

あっという間にタクシーが来てくれる。

地図上にはタクシーがどちらから近づいているのか、リアルタイムで表示される。

車種やナンバープレートも表示され、わかりやすい。クレジットカード連携決済で、

降りるときもスムーズだ。おまけに最初のうちは割引クーポンももらえ、大変お得だった。

朝、ウチのマンションの玄関先で手配をすれば、 近くにタクシー会社の事務所があるので、3~4分で来てくれる。 そのまま会社の門まで行ってもらえ、歩く距離が最小化できる。 膝を痛めた私には大変ありがたい。自宅と会社が2kmぐらいしか離れていないので、 大きな負担にはなっていない。今の私が、週に一度出社するには、最適である。 |

|

GPSとスマホの技術、なんとも進んだものである。膝を痛めて、その進化を知った。 昔、仕事で遅くなって、夜の巷でタクシーを拾うのに苦労したのが、ウソのようである。 さて今回は、四国の戦前スタンプを紹介していこう。 |

|

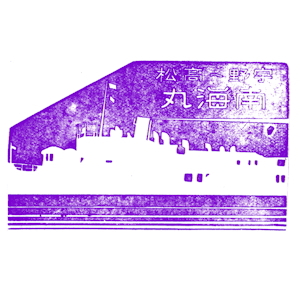

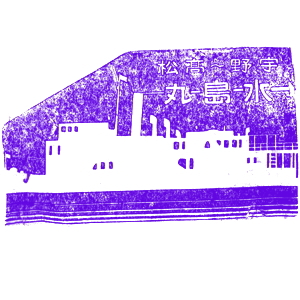

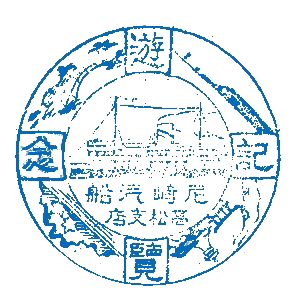

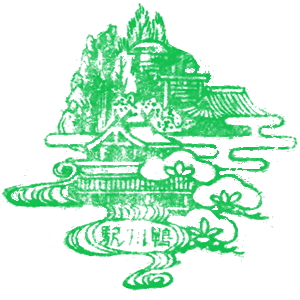

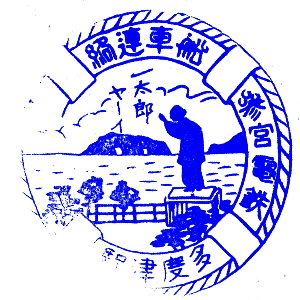

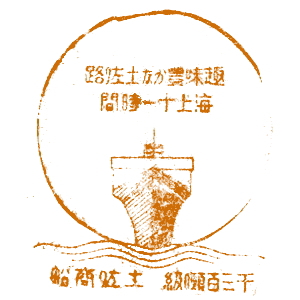

宇高連絡船

今では岡山から瀬戸大橋線の線路を渡り、陸続きの様に行ける四国。 だが戦前はそんな橋は無かったので、船で渡らなければならなかった。 代表的な船が、宇高連絡船(1988年廃止)だ。以前紹介した 「戦前D氏の視察帳」の主人公D氏も、 1935年4月29日、宇野駅から乗船した。海を渡り、高松桟橋駅(1956年廃止)から、四国の旅を始めよう。 |

|

|

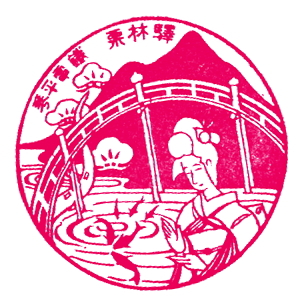

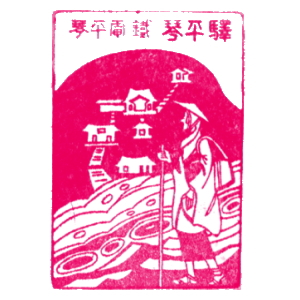

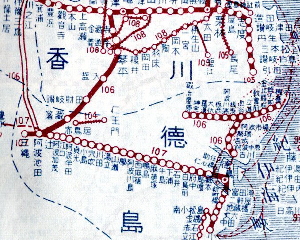

琴平電鉄・高徳線・阿波線

高松桟橋駅からは、琴電(高松琴平電鉄)に乗って金毘羅参りへ。 明治以降、有名な寺社に参拝するのを目的に作られた鉄道は数多いが、これが良い例である。 琴電だけでなく、琴平急行電鉄と言う別の鉄道も、坂出まで通じていた様だ。 高松から東、高徳線の屋島には、ケーブルや登山鉄道があった。高徳線は1934年(昭和9年) の段階では徳島までは繋がっておらず、引田までだった。撫養駅は、今の鳴門駅。 鳴門側から徳島へと伸びてきた阿波線も、徳島へ行くには連絡船で吉野川を渡る必要があった。 |

|

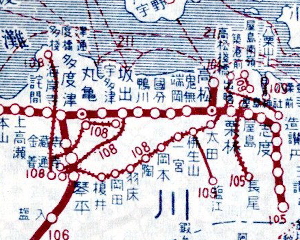

金毘羅宮への鉄道網

(1934年時間表より) 金毘羅宮への参拝のために敷かれた線路は、最盛期には下の4社5路線存在していた。 それだけ多くの参拝客があったわけで、ちょっと驚きだ。土讃線と琴電を残し、 他は太平洋戦争の終わりごろ、不要不急の路線として廃止された。

①予讃線支線:多度津~琴平、1889年開業、今の土讃線

|

|

小松島線・徳島本線 小松島港には、大阪・天保山から船便があり、当時の四国の東側の玄関口であった。 ここから小松島線に乗って、徳島へ行く事が出来た。小松島線は、今は牟岐線の一部である。 小松島から南はまだ鉄道が通っていなかった。 徳島駅からは、すでに吉野川に沿った徳島本線が開通しており、終点阿波池田から 予讃線支線(いまの土讃線)に乗りかえれば、多度津の港まで行く事が出来た。 |

|

|

徳島周辺の鉄道網

(1934年時間表より) 1934年時点の徳島周辺の鉄道網は以下の通りで繋がりが悪く、 徳島の街に鉄道でたどり着くのは、容易ではなかった感がある。 その後各線が接続され、今の形へと発展していくことになる。

①高徳線:高松~引田、1928年開業

|

|

予讃本線1

(高松~観音寺) さて、高松に戻り、今度は西へ、予讃本線をたどって行こう。 桃太郎伝説のある鬼無駅には、いくつものスタンプが設置されていたようだ。 国分駅のスタンプに描かれた馨石(けいせき)は、たたくと金属音がする讃岐の名石。 多度津は瀬戸内海に面した港でにぎわっていた。四国鉄道発祥の地となり、土讃線や琴平参宮線の起点になった。 |

|

|

予讃本線2

(観音寺~松山~南郡中)

宇和島線

続いて観音寺の先、松山方面へのスタンプを紹介して行こう。 戦前のスタンプは、江戸時代の浮世絵の彫り師たちの技術が残っているのではと思うような、 繊細で見事な図柄が多い。波止浜駅、三津浜駅、松山駅のスタンプなどは傑作ではと思う。 南郡中駅は、今の伊予市駅。この当時予讃線は内子までで、宇和島には繋がっていなかった。 宇和島線は、今の予土線の一部が開業していた。 |

|

|

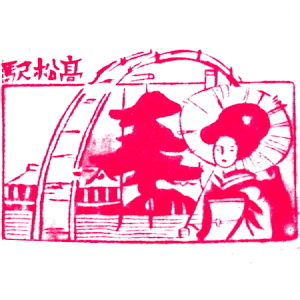

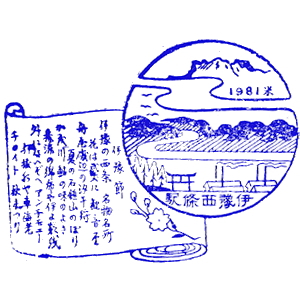

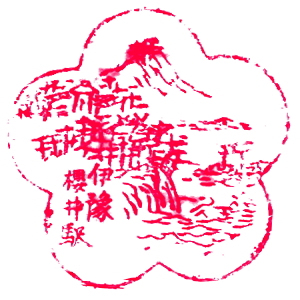

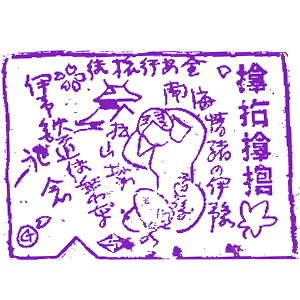

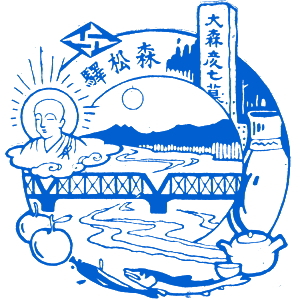

伊予鉄道

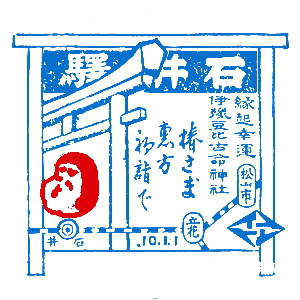

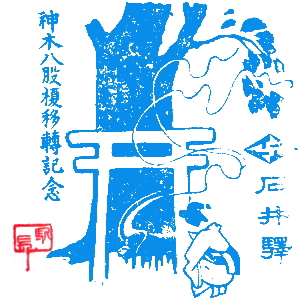

四国最大の私鉄、伊予鉄道の戦前スタンプを紹介して行こう。 伊予鉄道は当時、松山市内の路面電車と、郊外路線の郡中線、森松線、高浜線、横河原線があった。 中心駅は松山市駅で、上一万駅と道後駅は路面電車の駅。道後駅は温泉地らしくいくつもスタンプがあったようだ。 森松線は1965年に廃止されたが、途中駅の石井駅は、駅長さんがスタンプに熱心だったのか、たくさんスタンプがあったようだ。 初詣の時に押されたもののようだ。高浜線の終点・高浜港は、関西から船が着く、松山の玄関口であった。 |

|

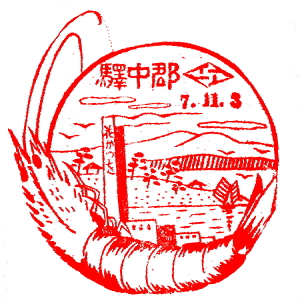

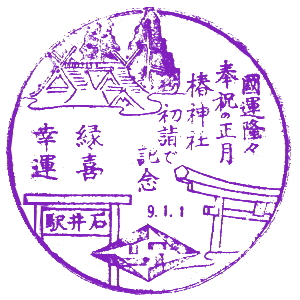

石井駅 193?/まっきー |

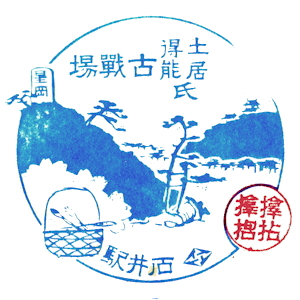

石井駅 193?/江戸川台 |

石井駅 193?/江戸川台 |

石井駅 193?/江戸川台 |

森松駅 193?/まっきー |

高浜駅 193?/蔵王帖 |

高浜港 193?/京都帖 |

|

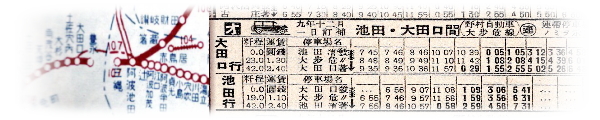

土讃本線1

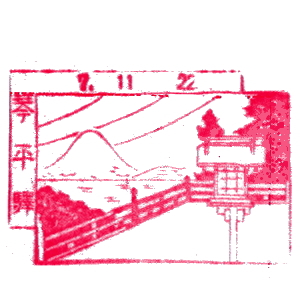

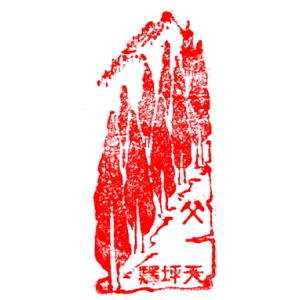

(多度津~土佐山田、予讃線支線・高知線) さて多度津まで戻り、当時の高知へ旅しよう。 現在の土讃本線は、多度津~阿波池田は予讃線の支線扱いであった。 善通寺・琴平の両駅には、琴平参宮電鉄も乗り入れていた。 箸蔵駅は、金毘羅さんの奥の院、箸蔵寺の最寄り駅。参拝のための登山鉄道もあった。 線路は1934年まで、阿波池田止まりであった。 高知に行くには乗合バスに乗り、大田口駅から高知線に乗り換えなければならなかった。以前紹介した 「戦前D氏の視察帳」のD氏も、 そうして高知へ行っている。その状態は1935年10月、線路が繋がって土讃本線が完成、解消される。 天坪駅は、今の繁藤駅である。 |

|

(汽車時間表・昭和9年12月号より)

|

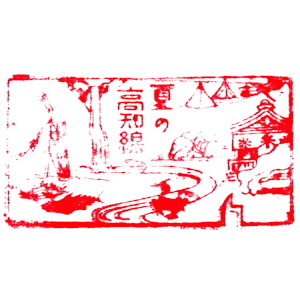

土讃本線2

(土佐山田~須崎、高知線) 引続き土讃本線の、土佐山田から先、当時の終点までのスタンプを紹介して行こう。 当時はこの区間、高知線と呼ばれており、1924年(大正13年)に開業した。高知線の戦前スタンプは、 日付印で無かったようで、正確な押印日付がわからないのが残念だが、 下に紹介したのは1932年(昭和7年)~1934年(昭和9年)の印影と思われる。 当時の終点は須崎であった。なお、観光PR用に、高知線の春夏秋冬を描いた4つのスタンプがあったので、紹介しておく。 |

|

クリックで拡大できます。 |

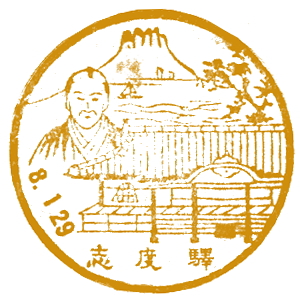

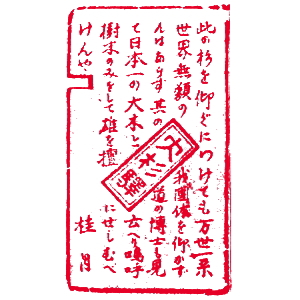

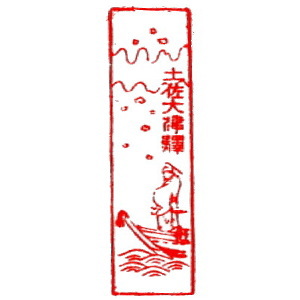

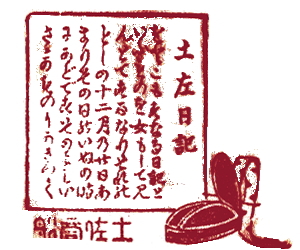

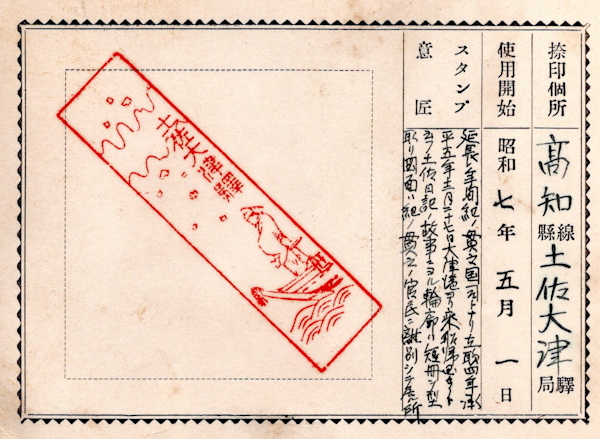

土佐大津駅解説

(蔵王帖) 土佐大津駅のスタンプの、蔵王帖の解説を紹介しておこう。 短冊形の超縦長だったため、斜めに押印されている。 描かれている人物は「土佐日記」の作者、紀貫之。 国司として都から派遣されていた人である。 延長年間紀ノ貫之国司トナリ四年、承平五年十二月二十七日、 大津港ヨリ乗船帰京ト云フ土佐日記ノ故事ニヨル。 輪郭は短冊ノ型取リ図案ハ紀ノ貫之ノ官民ニ離別シテ居ル所

|

|

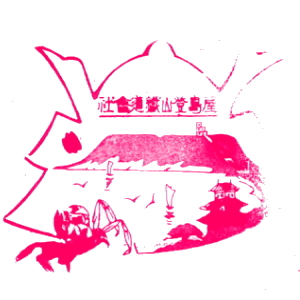

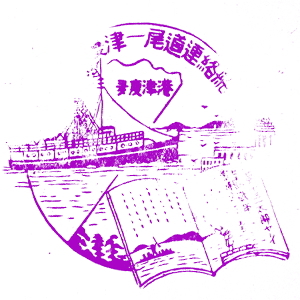

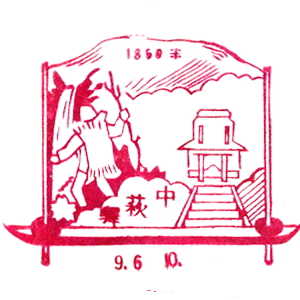

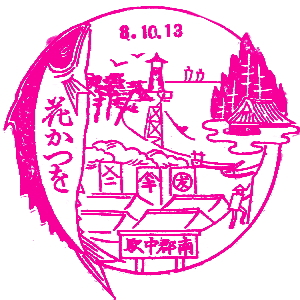

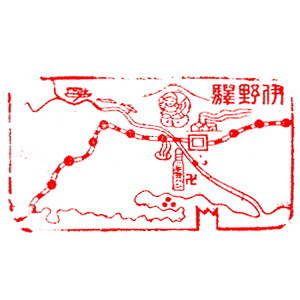

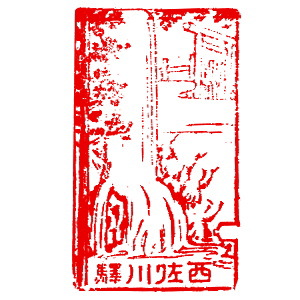

安芸線

(後免~安芸、高知鉄道)

土佐航路

(土佐商船)

さて四国最後は、現在のとさでん交通の前身、土佐電鉄・高知鉄道のスタンプを紹介しよう。 土佐電鉄は明治時代から高知市内の路面電車を走らせた。また高知鉄道は、1930年(昭和5年)に、 後免から安芸までの安芸線を開通させている。1974年に廃線になったが、その路盤やトンネルはサイクリングロードになっており、 私は若き日、自転車で旅した思い出がある。安芸から室戸岬へは、野村自動車が運営するバス便があった。 それで旅した方のスタンプを紹介しておこう。

当時、高知から関西へは鉄道の他、高知港から出る土佐商船の船も便利であった。 |

|

|

これで四国の戦前スタンプの紹介を終える。

これだけの数を整理してまとめるのは大変だったが、戦前の四国を空想しながら旅をしている感覚の、

楽しい作業でもあった。作業を進める時間が経過するともに、私の膝の痛みも取れてきた。

次回は、山陽地方の戦前スタンプを紹介したいと思う。(→④山陽 につづく)

|

後旅 | 前旅 | 次章 | 前章 | 地区頁