|

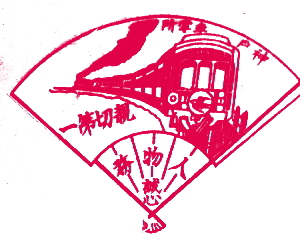

| ①押印帖

| ②九州

| ③四国

| ④山陽

| ⑤山陰

| ⑥押印帖2

| ⑦関西

| ⑧京滋

| ⑨紀勢

| ⑩伊勢

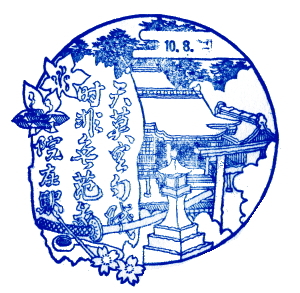

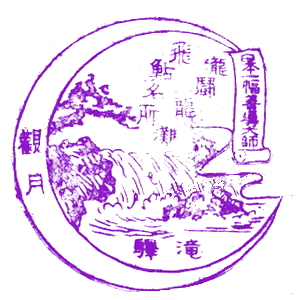

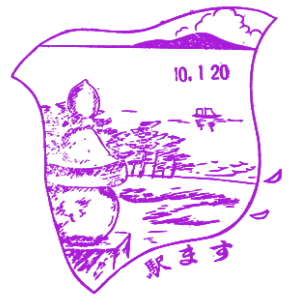

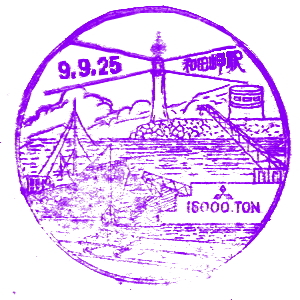

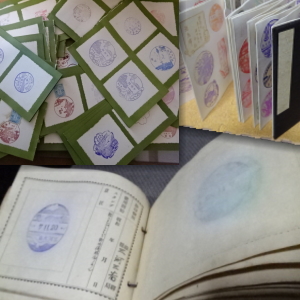

戦前・昭和一桁の時代、西暦なら1930年代。その時代に一大駅スタンプブームがあったのはご存じであろうか? 旅客を増やす目的で全国の何千もの駅にスタンプが設置され、大人気を博していたのである。 その意匠は精緻で美しく、日付入りスタンプが多く、押印日が明確である。 コロナの頃、私はその魅力の虜になり、多くの押印帖を収集した。 今、膝を痛めてしまい、しばらく旅に出られないので、これらの戦前駅スタンプを紹介して行こう。 |

|

|

体重計を買う

(膝日記)

膝を痛めたのは、不摂生で体重が増えていた事が大きな要因であることは明らかだ。 |

|

出かけられないこともあって、息子に、お金は出すから、Amazonかどっかで選んで購入してくれ、

と依頼した。すると息子は「わかった、お金は要らないよ」と言った。

父親の窮状に、それぐらい親孝行で買ってやろうじゃないのと思ってくれたらしい。

なんともありがたい。それで翌日には、デジタルでWiFiにつながる体重計が届いた。

乗ればデータが私のスマホに送られて、すぐにグラフ化して表示される。 「目標体重まであと何キロ!」と表示される。そうか、体重計も進化したんだなあ。 それ以来、毎日体重計に乗るのが日課になった。 出かけられない分、会社の行き帰りにコンビニに寄って、余計なお菓子やおつまみを 買わなくなったので、それだけで少しづつ体重は減ってきた。 2週間ほどの間に2kgの減量に成功した。 |

|

数値化し見える化すると、痩せなきゃって思うものだ。体重計を買って正解だった。

息子に感謝して、これからも毎日乗って、減量に努めよう。

さて今回は、山陽地方の戦前スタンプを、山陽本線を中心として紹介していこう。 |

|

山陽本線1

(下関~小郡)

・美祢線・山口線

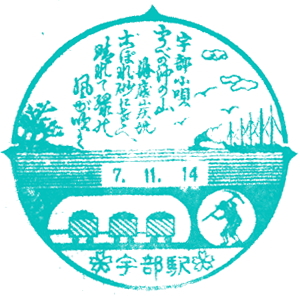

山陽本線は、下関から広島・岡山、神戸までの長い路線である。その本線は戦前から1本に繋がっていたが、 そこから分かれていた路線は、今とはずいぶん違っていたようである。その辺を確認しながら「上り列車」の方向、 東に進んで行こう。まずは下関駅。今は関門トンネルで九州に繋がっているが、トンネルが出来たのは太平洋戦争の最中で、 戦前は船で渡らねばならなかった。下関は、朝鮮や満州へ行く船の出発港であり、船を描いた駅スタンプが多く残っている。 長門一之宮駅は今の新下関駅。厚狭駅から美祢線が分岐。吉則駅は今の美祢駅、小郡駅は今の新山口駅。ここから山口線が分岐する。 長門峡駅まで紹介しておこう。 |

|

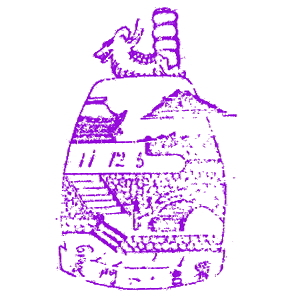

山陽鉄道解散記念スタンプ (江戸川台さんご提供) 山陽本線の線路は、明治21(1888)年に設立された、山陽鉄道という鉄道会社が敷いたものである。 最初は、兵庫~明石間で開通、徐々に線路を伸ばしつづけ、 下関(当時は馬関)まで開通したのは明治34(1901)年であった。 長距離列車を走らせるため、列車の車両、乗り心地やサービスに力を入れていたという。 しかし国の方針として鉄道は国有化されることになり、 明治39年(1906年)の11月30日、会社は解散した。これはその時の記念はがきに押されていたスタンプだそうだ。 なお、現在の山陽電鉄とは、まったく別の会社である。

|

|

山陽本線2

(小郡~宮島)

・岩徳線・宮島航路

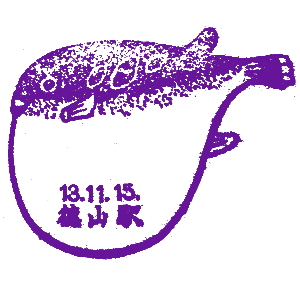

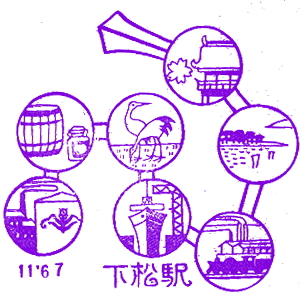

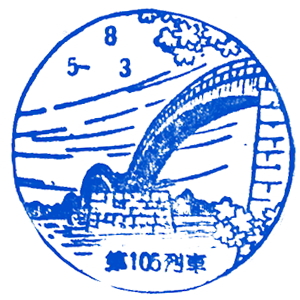

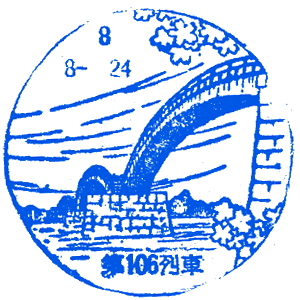

周防富田駅は、現在の新南陽駅である。徳山駅は当時、軍港として、工業の中心都市として栄えていた。 スタンプには軍艦の姿も。徳山から岩国までは、今の山陽本線と岩徳線の2つのルートがある。 岩徳線はあとから出来た内陸短絡線だったが、本線は海沿いの線路の方のまま、現在に至った。 岩徳線・玖珂駅は1987年にそこかすろうさんが押された印影。戦前スタンプがそれまで残っていたそうだ。 虹ヶ浜駅は現在の光駅。山陽本線は海沿いに進む。この当時の岩国駅は、現在の岩徳線・西岩国駅。 スタンプは錦帯橋を左右から描いた2種があったようだ。麻里布駅が現在の岩国駅である。 宮島駅は今の宮島口駅。当時も多くの参拝客でにぎわっていた。連絡船のスタンプも紹介しよう。 |

|

|

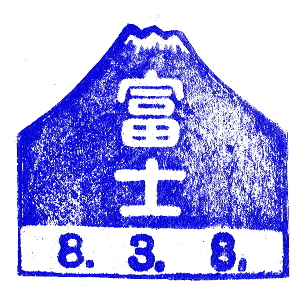

山陽本線の列車

山陽本線には、東京から下関まで行く、富士・さくらという、長距離寝台列車が走っていた。 これらの車内には記念スタンプが設置されていた。当時の最優等列車であり、人々の憧れの列車であった。 その他にも、山陽本線を走る夜行列車は多数あり、記念スタンプが設置されていた。 これらのスタンプには、宮島や錦帯橋が描かれていた。 |

|

|

山陽本線3

(宮島~三原)

・広島電鉄・可部線・芸備線・呉線

戦前のスタンプ帖には、良く宮島周辺のスタンプが残っているのだが、 当時も修学旅行の行き先として、宮島・厳島神社は定番だったようだ。 厳島町駅(のちに宮島町駅に改称)は、宮島側の桟橋駅である。 広電は当時からあり、宮島と己斐(今の広電西広島)、宇品のスタンプを紹介する。 横川から可部線が分岐するが、当時は広濱鉄道と言った。また芸備線は、当時は芸備鉄道で、 その先の三神線・東城駅とはまだ繋がっていなかった。呉線も広島側は呉まで、三原側は竹原までで、 一本にはつながっていなかった。ここでは三原まで紹介しよう。 |

|

八本松駅 1934/まっきー |

八本松駅 193?/そこかす |

河内駅 1934/まっきー |

本郷駅 1934/まっきー |

三原駅 1934/まっきー |

竹原駅 1934/まっきー |

呉駅 1934/朱旅符 |

クリックで拡大できます。 |

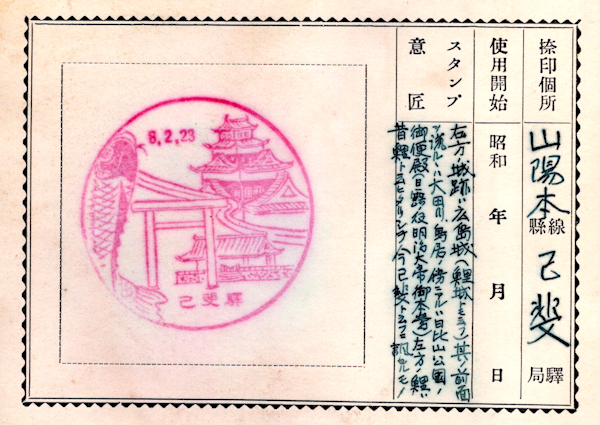

己斐駅解説

(蔵王帖)

己斐駅のスタンプには、原爆で失われた、広島城天守閣が描かれている。

蔵王帖の解説を紹介しよう。 右片ノ城跡ハ広島城(鯉城トモイウ)其ノ前面ヲ流ルルハ太田川。 鳥居ノ傍ニアルハ日比谷公園ノ御便殿(日露ノ役明治大帝大本営)。 左方ノ鯉ハ昔鯉ト云ヒタリシテ今己斐ト云フヲ調セルモノ |

|

山陽本線4

(三原~岡山)

・鞆鉄道・下津井電鉄・宇野線

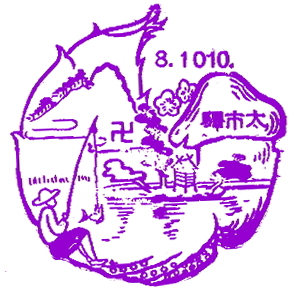

福山からは当時、鞆駅までの鉄道が分岐していた。玉島駅は、現在は新幹線の駅、新倉敷駅となっている。 岡山城の天守閣は当時は江戸時代の物が残っていて描かれているが、太平洋戦争で失われた。 四国に行くためには、岡山から宇野線に乗り換え、宇野から連絡船に乗っていた。由加駅は、今の迫川駅である。 下津井電鉄は宇野線の茶屋町から分岐、天城、鷲羽山から終点下津井迄。 瀬戸内海が見える風光明媚な路線だったが、残念ながら1991年に廃線になった。 |

|

|

伯備線1

・吉備・中国・井笠・伯備・姫新・津山線

岡山から内陸に進む線路をまとめて紹介しておこう。現在の吉備線は、当時は中国鉄道。 西総社駅は現在の総社駅である。途中稲荷山駅からは、最上稲荷の奥の院に参拝するためのケーブルカーがあった。 井原・矢掛は現在では、井原鉄道の駅だが、当時は笠岡から繋がっていた井笠鉄道の駅であった。 伯備線に戻り宍栗駅は今の合計駅。新見からは、作備線が分かれていた。戦前D氏の取引先が多かったようで、 このあたりを回られていたようだ。姫新線は今の様に姫路へは繋がっていなかったが、 現在の線路に合わせて紹介して行こう。岡山から津山までの津山線も、当時は中国鉄道の路線であった。 |

|

美作土居駅 193?/そこかす |

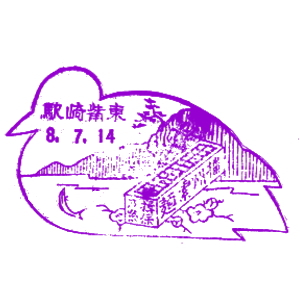

東觜崎駅 1933/まっきー |

本竜野駅 1933/まっきー |

太市駅 1933/まっきー |

誕生寺駅 1934/まっきー |

津山口駅 1934/まっきー |

津山駅 1935/D氏 |

|

山陽本線5

(岡山~姫路)

西大寺・赤穂・同和

さて山陽本線に戻って、さらに東に「上って」行こう。西鉄・西大寺駅と言うスタンプは、 当時の西大寺鉄道の駅のもの。今の赤穂線はまだ、播州赤穂まで繋がっていなかった。 美作飯岡駅は同和鉱業片上線の駅。和気駅で路線が交差していた。那波駅は現在の相生駅である。 姫路から分岐する播但線は、当時は南側にも線路が伸びていて、飾磨港駅まで通じていた。 播但線、北は山陰編で紹介する。播州赤穂駅のスタンプは、戦前に有年~播州赤穂を繋いでいた、 赤穂鉄道のものである。この路線は、1951(昭和26)年に国鉄・赤穂線が開通すると同時に廃止になっている。 |

|

|

山陽本線6

(姫路~神戸)

高砂線・加古川線

姫路からさらに東へ、山陽本線の終点、神戸駅まで進んで行こう。 加古川からは南に高砂線が分岐していて、尾上駅は途中駅、高砂駅が終点だった。 1984年に廃止になっている。北へは加古川線が分岐している。西脇駅まで紹介しておこう。 加古川線・粟生駅からは、今は北条鉄道線となっている支線が分岐し、法華寺口駅はその路線の駅だった。 このあたり一帯の路線は、播州鉄道・播丹鉄道が開通させていったものが、官営化されていった。 兵庫から分岐の支線・和田岬線は明治21(1888)年に、山陽本線建設の資材を港から運ぶために作られた、 最も古い線路だ。ようやく山陽本線の終点、神戸に到着だ。 |

|

クリックで拡大できます。 |

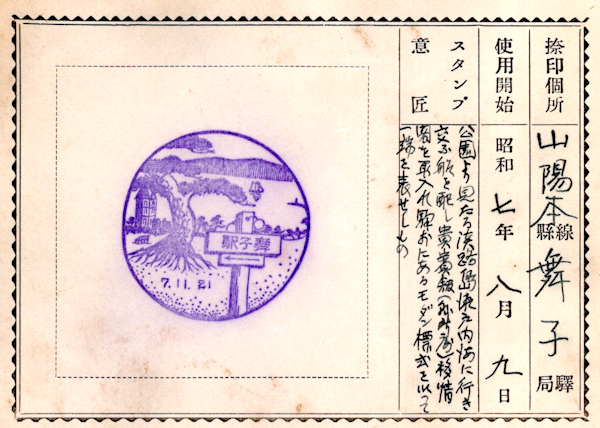

舞子駅解説

(蔵王帖)

今は、明石大橋を望む舞子駅。当時から瀬戸内海や淡路島を望む、

白砂青松の浜の広がる景勝地であった。蔵王帖の解説を紹介しよう。 公園より見たる淡路島、瀬戸内海に行き交う船を配し貴賓殿・移情閣を取り入れ、 駅前にあるモダン標識を持って一端を表せしむもの |

|

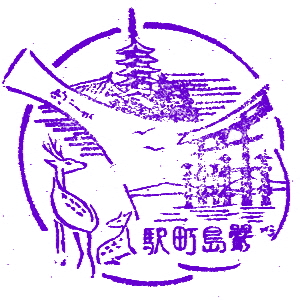

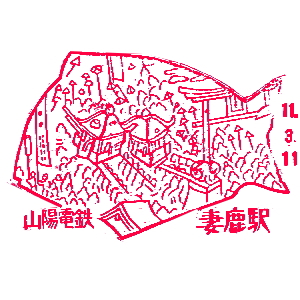

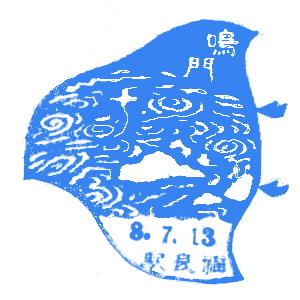

山陽電鉄・有馬線・神戸電鉄・淡路交通

山陽編の最後に、神戸周辺の私鉄のスタンプを紹介して締めくくろう。 姫路駅から神戸に向かい、山陽本線に沿って、山陽電鉄が並走しているのは今と同じだ。 山陽電鉄のスタンプも少し見つける事が出来た。神戸電鉄は湊川から山を越えて有馬温泉、三田まで。 有馬温泉へのアクセスは、三田から南下してくる官営の有馬線があり、終点の有馬駅があったが、 後から伸びてきた神戸電鉄の有馬温泉駅の方が、温泉街に近かったため、競争に敗れて廃線になったそうだ。 当時淡路島には、洲本~福良まで、淡路鉄道という鉄道が存在していた。鳴門海峡の渦潮を見に行くには、 神戸から洲本へ船で渡り、淡路鉄道に乗って終点・福良へ行き、観潮船に乗ったようである。 |

|

|

これで山陽編の戦前スタンプの紹介を終える。

今回も戦前の山陽地方を空想しながら旅をしている感覚の、楽しい作業であった。

今は亡き鉄道路線が数多く分岐していて、それらを全く知らなかった私としては、

いろいろと勉強になったなという感想である。

次回は、山陰本線沿線の戦前スタンプを紹介したいと思う。(→⑤山陰 につづく)

|

後旅 | 前旅 | 次章 | 前章 | 地区頁