|

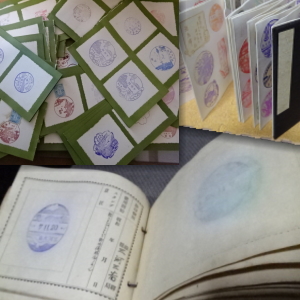

| ①押印帖

| ②九州

| ③四国

| ④山陽

| ⑤山陰

| ⑥押印帖2

| ⑦関西

| ⑧京滋

| ⑨紀勢

| ⑩伊勢

戦前・昭和一桁の時代、西暦なら1930年代。その時代に一大駅スタンプブームがあったのはご存じであろうか? 旅客を増やす目的で全国の何千もの駅にスタンプが設置され、大人気を博していたのである。 その意匠は精緻で美しく、日付入りスタンプが多く、押印日が明確である。 コロナの頃、私はその魅力の虜になり、多くの押印帖を収集した。 今、膝を痛めてしまい、しばらく旅に出られないので、これらの戦前駅スタンプを紹介して行こう。 |

|

|

2本杖で歩く

(膝日記) 膝を痛めてもうすぐ2か月、在宅勤務を続けて足の静養に努めた結果、 痛みは弱くなり、家の中なら問題なく歩けるようになった。 そんな時、女房が「これで少し歩いてみたら」とプレゼントしてくれた、2本杖。 これを両手に持って歩くと、一本だけの杖に比べて支える力が強くて安定する。 そろそろリハビリに歩くべき時期の私には、ぴったりである。 |

|

なんだか登山に行くようで恥ずかしいが、荷物はリュックに入れ、

バス停まで歩いて会社に行く事が出来た。

ならばこの杖を使って、週末に名古屋駅まで映画を見に行くか。 ちょうど見たい映画が封切りになった。結果、途中で足が痛み出すこともなく、 バスや電車に乗って、名古屋駅まで往復することが出来た。膝を痛めてから、 一番の遠出だった。嬉しかった。 体重計の方も毎日乗っていると、痩せなきゃって意識が持続して、 余計なものを食べてしまう事が無くなった。おかげで、すでに3kgの減量に成功。 当初の第一目標を達成し、減量継続中である。 |

|

無理してまた膝を痛めないよう注意しながら、少しづつ歩いてみよう。

また、大好きな押し鉄の旅に出られる日を楽しみにしながら。

それまでは、過去の日本へ空想の旅を続けよう。

今回は、山陰本線を軸として、戦前スタンプを紹介する。 |

|

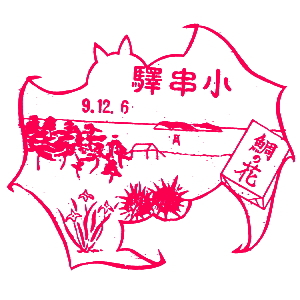

山陰本線1

(下関~益田)

・美祢線・山口線

山陰本線は、下関市の幡生駅から延々673.8km、京都に至る長大路線である。 明治時代から、京都から松江方面に向けて順次開通して行った。 では、順に下関側からスタンプを見て行こう。 阿川・長門粟野・人丸と、今は無人駅の貴重なスタンプが続く。正明市駅は、今の長門市駅で、ここから美祢線が分岐する。 長門湯本駅のスタンプを紹介しておこう。実は美祢線の方が、山陰本線より先に開通していたそうだ。 萩・東萩駅を過ぎた、須佐~宇田郷間が、山陰本線最後の開通区間だったとのこと。 開通したのは1933(昭和8)年で、このスタンプが押されたころのことだ。 益田駅には、小郡から山口線が合流し、さらに東へ。 |

|

|

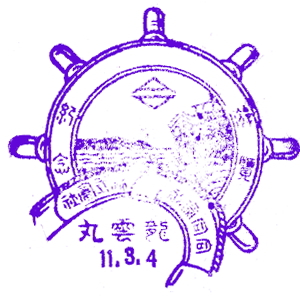

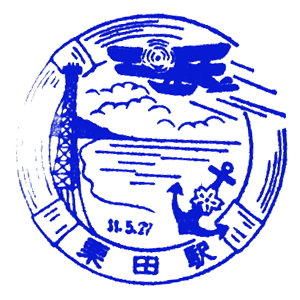

山陰本線2

(益田~米子)

・木次線・一畑電鉄・境線

出雲今市駅は、今の出雲市駅の旧駅名である。 ここから大社線が分岐していて、大社駅が出雲大社の最寄り駅であった。 一畑電鉄も大正時代から宍道湖の北側を走っており、大社神門駅は今の出雲大社前駅、北松江駅は今の松江しんじ温泉駅である。 一畑電鉄は、一畑山薬師寺への参拝のために敷かれたが、その最寄り駅、一畑駅は廃止になってしまった。 山陰本線は宍道湖の南側を進み、湯町駅は今の玉造温泉駅。宍道駅から木次線が分岐、出雲三成駅へ。松江から米子へ。 後藤駅は、松江から分岐する境線の駅で、終点が境港駅。龍雲丸は境港から美保ヶ関に渡る船だったが、今は橋が架かっている。 |

|

大社鉄道開通記念スタンプ (江戸川台さんご提供) 出雲今市(現・出雲市駅)~大社間を走っていた大社線は、1912(明治45)年に開通。 開通記念はがきにスタンプが押されていたそうで、江戸川台さんから印影を頂いた。 いずも・きづきの文字が見られるが、当時大社駅あたりは、杵築町だったとの事。 この時建てられた大社駅は、重厚な木造駅舎で、今も国の重要文化財として残る。 残念ながら、1990(平成2)年に廃線。私は一度だけ乗ることができた。

|

|

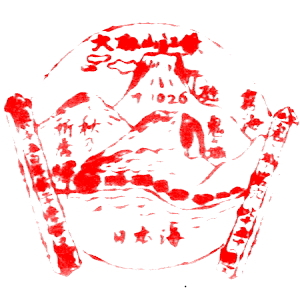

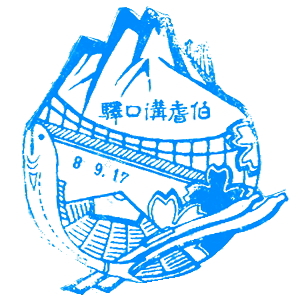

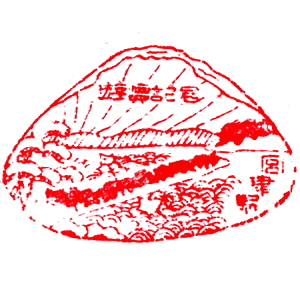

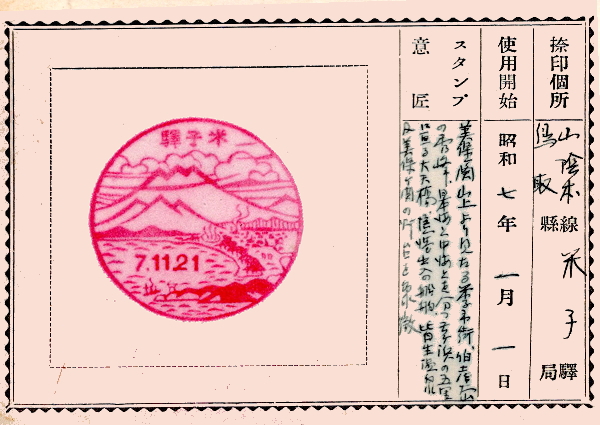

米子駅解説

(蔵王帖)

米子は、山陰本線の中核の、鉄道の街である。

スタンプには山陰地方を代表する大山の姿が描かれている。

蔵王帖のスタンプ解説を紹介しよう。 美保ヶ関山上より見たる米子市街、伯耆大山の秀峰。 日本海と中海を分かつ弓ヶ浜の五〇に亘る大矢橋。〇〇出入りの船舶。 皆生温泉及び美保ヶ関の灯台を象徴。 |

クリックで拡大できます。 |

|

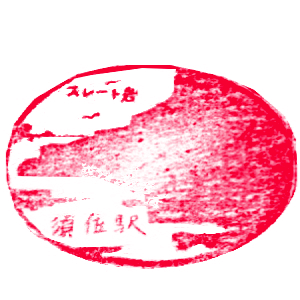

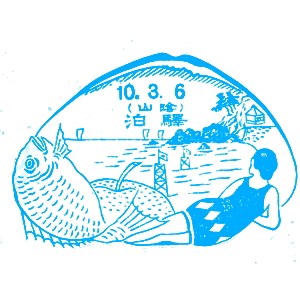

山陰本線3

(米子~鳥取)

・伯備線・倉吉線・若桜線

米子から東へ。伯耆大山駅へは、山陽側からの伯備線が合流してくる。 伯備線のスタンプをここで紹介しておこう。いまでも特急やくもの一部が停車する、 根雨駅・生山駅。山陰本線に戻って、上井駅(現・倉吉駅)から、倉吉線が分岐していた。 紹介したスタンプは、現・倉吉駅の物ではなく、倉吉線にあった、その後の打吹駅の物で、チトややこしい。 倉吉線は1985(昭和60)年に廃止された。さらに東へ鳥取まで、多くの戦前スタンプが置かれていた。 官営の若桜線として、1930(昭和5)年に開業した若桜駅スタンプも紹介しよう。現・若桜鉄道である。 戦前のスタンプには、スキーをテーマにしたものが多い。ブームだったのだろうか。 |

|

|

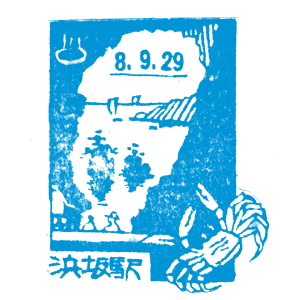

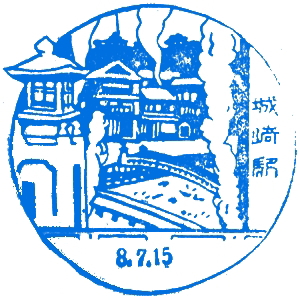

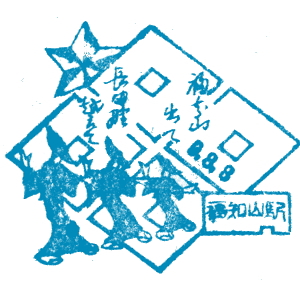

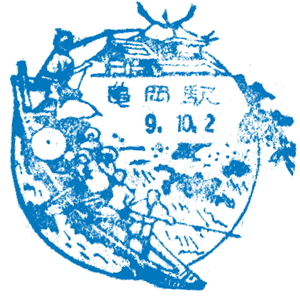

山陰本線4

(鳥取~福知山)

・出石鉄道・播但線・福知山線

浜坂、香住、日本海の絶景が続く。但馬の中心・豊岡駅は、数種類のスタンプが出てきた。 江原駅からは当時、出石鉄道が分岐しており、終点出石駅のスタンプを紹介。 1929(昭和4)年に開業し、1970年(昭和45)年に廃線となった。 和田山駅には、山陽側から播但線が合流してくる。竹田~京口間のスタンプを紹介する。 山陰本線は福知山まで来た。京都までもう少しである。 |

|

|

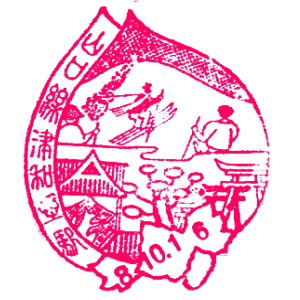

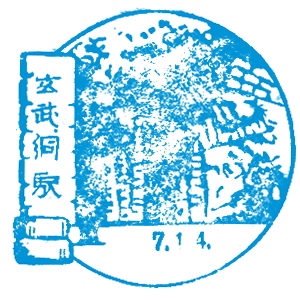

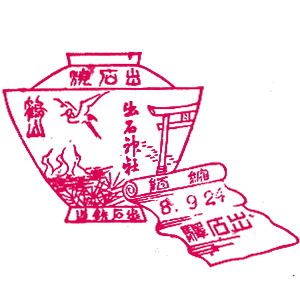

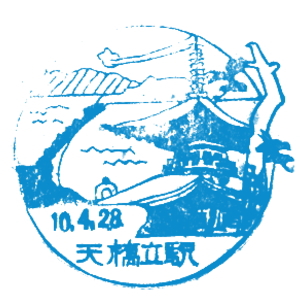

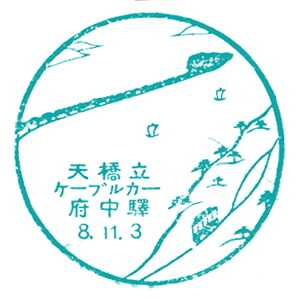

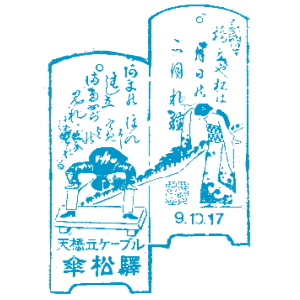

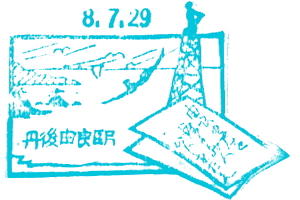

山陰本線5

(福知山~綾部)

宮津線・加悦鉄道・舞鶴線

山陰本線の終点・京都に向かう前に、宮津線のスタンプを紹介していこう。 豊岡から分岐して舞鶴駅(現・西舞鶴駅)までの路線である。その途中、丹後山田駅(今の京都丹後鉄道・与謝野駅)からは、 ニッケル鉱石の輸送のために作られ、旅客も運んでいた加悦鉄道が分岐していた。1985(昭和60)年に廃止されている。 日本三景・天橋立は当時も人気の観光地だった。ケーブルカーの開通記念のスタンプは、昭和2年のものでとても古い。 舞鶴駅からは、舞鶴線となる。中舞鶴駅に向かう支線が分岐していた。舞鶴は重要な軍港で、一日5000人もの乗客を運んでいた。 その役割が終わり、支線は1972(昭和47)年に廃止になっている。新舞鶴駅は、今の東舞鶴駅。軍艦が大きく描かれた。 綾部駅に出て、山陰本線の終点、京都を目指そう。製糸業が盛んだった綾部駅のスタンプには、蚕が描かれていた。 |

|

クリックで拡大できます。 |

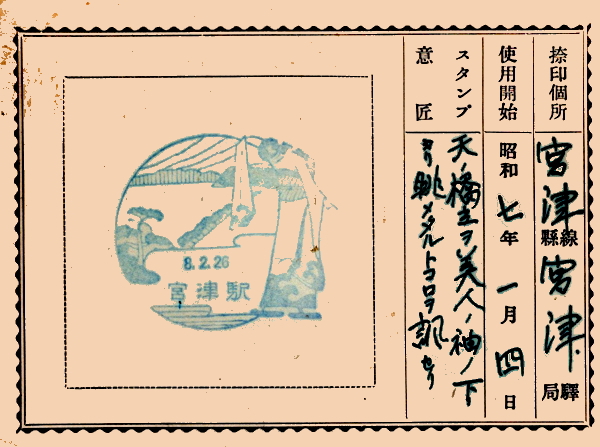

宮津駅解説

(蔵王帖) 宮津駅のスタンプは、天橋立と美人が描かれ、 当時賑わっていた様子が伝わってくる、良いデザインだ。 蔵王帖の解説を紹介しよう。 美人は股の下から天橋立を覗いたりしないのだな。 天ノ橋立ヲ美人ノ袖ノ下ヨリ眺メタルトコロヲ調セリ

|

|

山陰本線6

(綾部~京都)

列車は京都市内へと向かっていく。今はインバウンドの外国人でにぎわうこの辺りも、当時からしっかり駅スタンプが置かれていたようである。 京都梅小路機関庫にもスタンプがあったようだ。戦前のこのころは、あの扇型車庫も、出入りする蒸気機関車で忙しく動いていたのだろうなあ。 貨物駅として梅小路駅も存在したようだ。山陰本線の長い旅を終え、列車は京都駅に到着。 |

|

|

京鶴鉄道開通記念スタンプ (江戸川台さんご提供) 最後に紹介するスタンプは、1910(明治42)年8月25日に、京都と舞鶴間の鉄道が繋がったことを記念して、 胡麻駅で販売された絵はがきに押印されていたものである。一般的に、駅スタンプが単体で駅に置かれたのは、 昭和になってからとされているが、それよりずっと前から、絵はがきに押されたスタンプは存在していたのである。 大変貴重な資料と言えよう。こちらも江戸川台さんに頂いた印影である。

|

|

これで山陰の戦前スタンプの紹介を終える。

次は、関西・近畿地方のスタンプ紹介になるが、ここが一番大変そうである。

というのも、戦前スタンプがもっとも沢山置かれたのが、関西・近畿地方だからである。

当時から大手の私鉄がいくつもあったが、競って駅スタンプを設置していたようなのである。

なので、官営鉄道と私鉄の2回に分けて、紹介して行こうかと思う。

|

後旅 | 前旅 | 次章 | 前章 | 地区頁