|

| ①押印帖

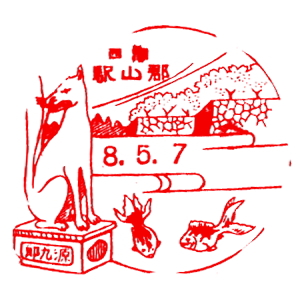

| ②九州

| ③四国

| ④山陽

| ⑤山陰

| ⑥押印帖2

| ⑦関西

| ⑧京滋

| ⑨紀勢

| ⑩伊勢

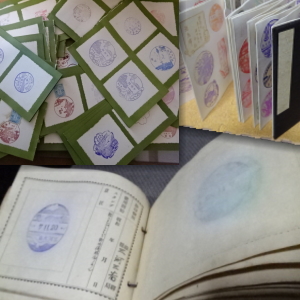

戦前・昭和一桁の時代、西暦なら1930年代。その時代に一大駅スタンプブームがあったのはご存じであろうか? 旅客を増やす目的で全国の何千もの駅にスタンプが設置され、大人気を博していたのである。 その意匠は精緻で美しく、日付入りスタンプが多く、押印日が明確である。 コロナの頃、私はその魅力の虜になり、多くの押印帖を収集した。 今、膝を痛めてしまい、しばらく旅に出られないので、これらの戦前駅スタンプを紹介して行こう。 |

|

|

自宅でスタンプ談義

(膝日記) 押し鉄仲間で、ぜひお会いしてみたい方がいた。「だい」さんは、新進気鋭の若き押し鉄だが、 実はこの「押し鉄のススメ」がきっかけで、駅スタンプを集めるようになったという。 そういう人が現れてくれるとは、長くこの趣味を続けて良かったと思う。 Xで連絡をとり「一度お会いしたいですね」と話していたが、なかなかきっかけが無かった。 |

|

今回、私が膝を痛めて押し鉄に行けないこともあり、思いきって、

「一度私の自宅にいらっしゃいませんか」とお誘いしてみた。

だいさんは喜んで、来てくださった。だいさんの自宅も尾張地方で、

実はそんなに離れていないのだ。

私の書斎にある、昔私が押したスタンプ帖や、コレクションした戦前スタンプを見ていただけた。 だいさんは、ここ数年毎年5~6回は北海道に行っていらっしゃるが、 そこで押した貴重なスタンプを見せて下さった。話は尽きることなく、 本当に楽しい時間であった。やはり、押し鉄仲間と話すのは楽しい。 だいさんは、私の息子より少しだけ上の年齢の方であるが、 世代を超えて同じ趣味のことを話せるのは、素晴らしい事である。 |

| 夕刻は、我が家の近くにある、私お気に入りの中華料理店に行って、食事をご一緒した。 店主に記念撮影をお願いし、写真に納まった。また、だいさんがいつも旅に持っていくキャラクタの人形と、 料理も写真に収めた。楽しいひと時、ついつい食べ過ぎた。 ダイエットは少々リバウンドしたので、またがんばらねば。 |

|

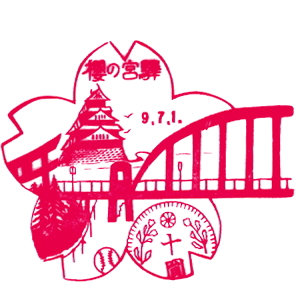

数多い関西戦前スタンプ

さて今回から、関西の戦前駅スタンプを紹介して行く。準備を初めて見ると、とてもたくさんの印影が残っていることが分かった。 関西は戦前から私鉄が大変充実しており、鉄道省の省線の他に、大手だけでも阪神・阪急・近鉄・京阪・南海と5社もあった。 それら私鉄が競うように駅スタンプを作っていたようなのだ。日本国中で、戦前の駅スタンプが一番充実していたのは、 関西であったらしい。

どのように記事を構成して行こうか悩んだ結果、以下の様に3回に分けることにする。 ということで今回は、⑦関西から始めて行こう。 |

|

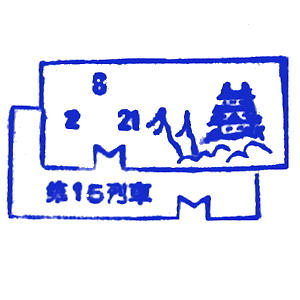

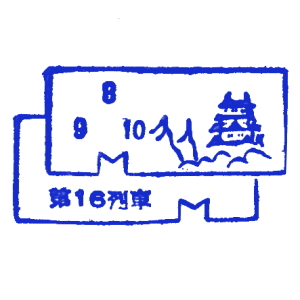

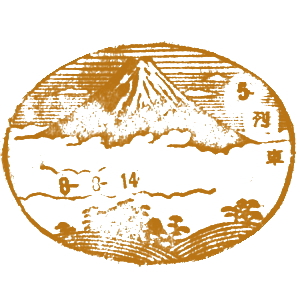

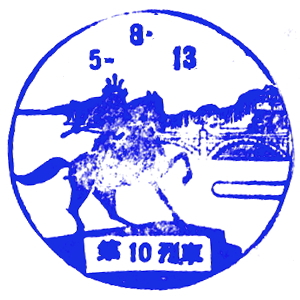

東海道本線1

(神戸~東京間の列車スタンプ)

東海道本線の、神戸・大阪間の開業は1874(明治7年)。京都、名古屋・東京へ繋がる日本の大動脈である。 神戸~東京間を走った列車のスタンプの紹介から始めよう。 一番の優等列車「つばめ」は、豪華な食堂車や展望車を連結した寝台列車で、 当時の鉄道少年の憧れであった。以前紹介した「D氏」が乗った時の、燕が2羽のスタンプは食堂車設置分。 これとは別に、展望車には3羽のつばめのスタンプが設置されていたそうだ。 「かもめ」や、他の長距離寝台列車のスタンプを紹介する。江戸川台さんから沢山頂いた。 上り列車と下り列車は同じデザインであったようだ。 第7列車は、飛脚の駕籠とSLの速度比べ。あとは沿線の車窓順で並べてみた。 瀬戸内海、京都、名古屋城と熱田神宮、駕籠と関所、富士山、皇居の楠木正成像、である。 |

|

東海道本線2

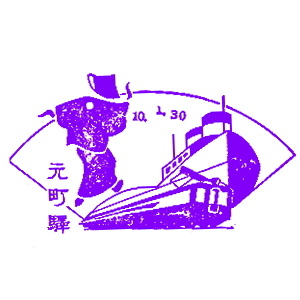

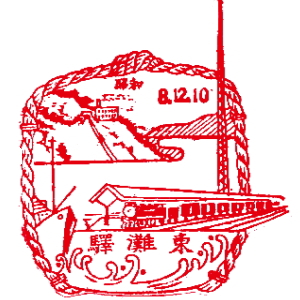

(神戸~大阪)

・六甲・摩耶ケーブル

東海道線の神戸から大阪までのスタンプを並べておこう。東灘駅は貨物駅であった、現在の摩耶駅。 逆にスタンプ摩耶駅は現在の摩耶駅とは異なり、摩耶ケーブルの駅である。 ついでに六甲ケーブルも乗せておこう。神崎駅は現在の尼崎駅。 大阪駅のスタンプは戦前だけでも何度か更新されたようで、何種類か残っている。 |

|

|

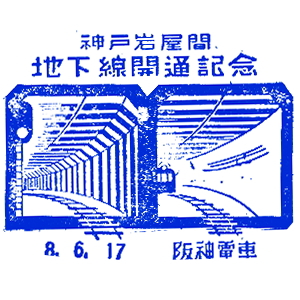

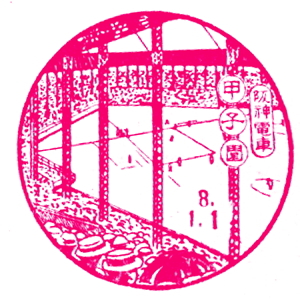

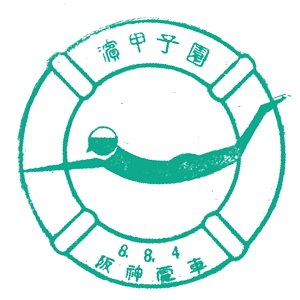

阪神電車

阪神電車の、三宮~梅田間の開業は、1905(明治38)年。日本初の都市間電気鉄道で、 「電車」という言葉には当時先進的な響きがあったであろう。創業者・外山脩造は、 甲子園球場や、浜甲子園の遊園地、海水浴場などを整備し、沿線を大いに発展させた。 戦前スタンプを並べてみよう。浜甲子園駅は、甲子園駅から分かれていた甲子園線の終点。太平洋戦争末期に休止、1975年に廃線となった。 西宮駅のスタンプは、1933年と1935年で、神社の社の形が異なる。この時期に建て替えたのだろうか。 阪神の子会社阪国バスや、心斎橋にあった観光案内所のスタンプもあったので、紹介しておこう。 |

|

|

福知山線

・篠山鉄道

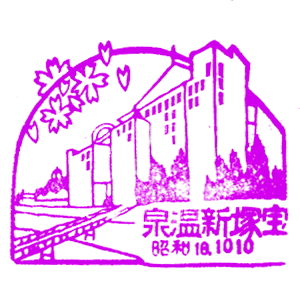

福知山線は、大阪と舞鶴を結ぶ「阪鶴鉄道」の一部として、尼崎駅~福知山間が1899年(明治32年)に開業したのが始まり。 当時の尼崎駅は海に近い所にあり、のちに尼崎港駅と改称。東海道線の神崎駅が現在の尼崎駅となった。 尼崎港~尼崎間は1981(昭和56)年に廃止になった。福知山線は、池田駅は今の川西池田駅。 宝塚からは険しい山を越えて、丹波地方へと線路が伸びる。 篠山口駅は、篠山の街からは離れていたため、篠山駅~篠山口駅を結ぶ、篠山鉄道が作られた。 しかしこの路線は、1944(昭和19年)に廃止になった。 |

|

|

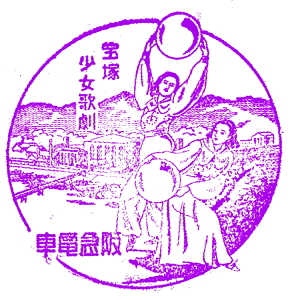

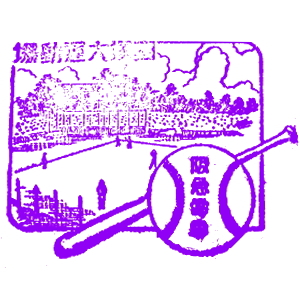

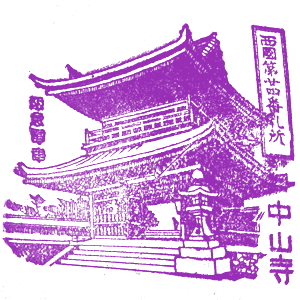

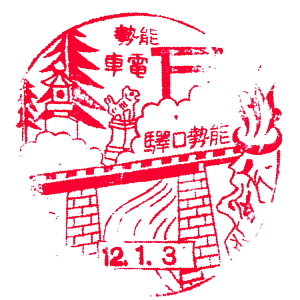

阪急電車1

(宝塚線・箕面線)・能勢電鉄

阪急電車は、実業家・小林一三が1907年(明治40年)に創業。最初は「箕面有馬電気軌道」と言い、 今の宝塚線と、箕面線が一番最初に出来た路線であった。住宅開発をさかんに行い、大阪に暮らす人たちを沿線に呼び込み、 発展させていった。宝塚歌劇団を作り、文化も育成した。能勢口駅の先の、能勢電鉄・ケーブルのスタンプも合わせて紹介しておこう。 中山駅は現在、中山観音駅と改称。なお阪急に関しては、showtaroさんに多くの印影提供を頂いたので、ここで御礼申し上げる。 |

|

|

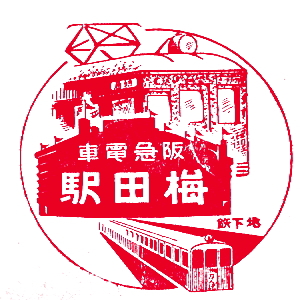

阪急電車2

(神戸線・伊丹線)

阪急神戸線は1920(大正9)年に開業。紹介する1933(昭和8年)の神戸駅のスタンプは、のちの上筒井駅のもので、 現在の神戸三宮駅とは異なっていた。1936(昭和11年)に高架駅として現在の神戸三宮駅が開業し、高速運転が可能になった。 神戸駅の名前を引き継ぎ、その後三宮駅、神戸三宮駅に改称している。途中、芦屋川・園田駅、伊丹線の伊丹駅のスタンプを紹介する。 梅田駅は、駅直結の阪急デバートのビルを描いたスタンプが数多く残り、当時の賑わいを伝えている。 |

|

|

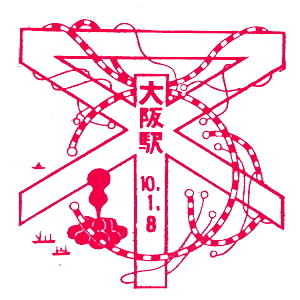

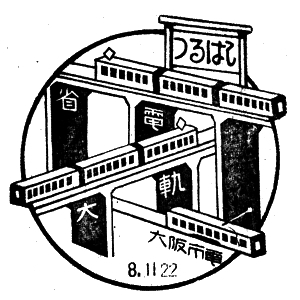

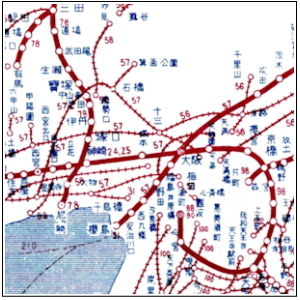

大阪周辺の鉄道網 (1934年時間表より) さてここから、大阪市内の路線の駅スタンプ紹介へと進んで行く。 まずは1934(昭和9)年の時間表に乗っている、大阪周辺の当時の鉄道網を確認しておこう。 現在は大阪環状線になっている市内の路線は、当時は大阪駅から海側に西へ延びる西成線と、 京橋方面に東に延びる城東線に分かれていた。また関西本線は天王寺から湊町駅へと繋がっていた。 これらがのちに環状線となり、桜島線が分岐する形に変わっていったのである。

|

|

西成線・城東線

・地下鉄・バス・大阪港

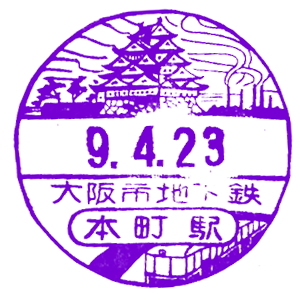

では大阪市内を走る路線、西成線から紹介して行こう。現在の桜島線とほぼ同じコースである。 大阪市場駅は、野田駅から分岐していた貨物支線の駅として1931(昭和6年)に開業したが、 1984(昭和59)年に廃止になっている。 大阪城の東側を回る城東線は、天王寺まで。ここで関西本線と合流し湊町駅まで繋がっていた。 大阪地下鉄(現在の大阪メトロ)についても、ここで紹介しよう。 1933(昭和8)年に、梅田~心斎橋が開業。紹介するスタンプは、開業したばかりの頃のものだ。 大阪港・天保山からは、瀬戸内海を通じて各地に向かう船が発着していた。大阪商船のスタンプを紹介しておく。 |

|

大阪案内所 193?/箱﨑帖 |

梅田駅 1934/江戸川台 |

淀屋橋駅 193?/まっきー |

本町駅 1934/江戸川台 |

本町駅 193?/まっきー |

心斎橋駅 1934/江戸川台 |

心斎橋駅 193?/江戸川台 |

大阪バス 193?/まっきー |

大阪汽船 193?/京都帖 |

|

関西本線1

(湊川~伊賀上野)

関西本線は1889(明治22)年、大阪鉄道が柏原~湊町間で開業、1899(明治32)年に名古屋まで全通。 1907(明治40)年に国有化され、官営鉄道になった。ここでは、港町~伊賀上野までのスタンプを紹介する。 湊町駅は、現在のJR難波駅である。以前紹介したD氏は、仕事で関西本線に何度も乗っており、各駅の駅スタンプを押印して残してくれていた。 |

|

|

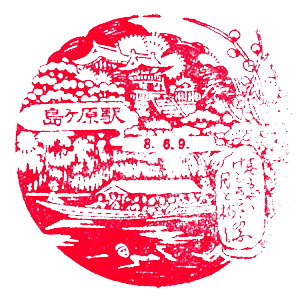

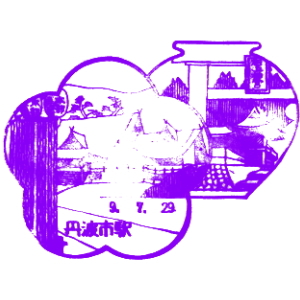

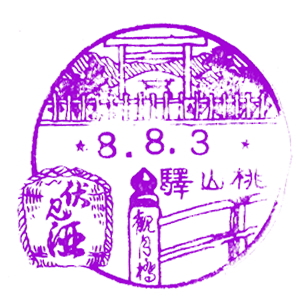

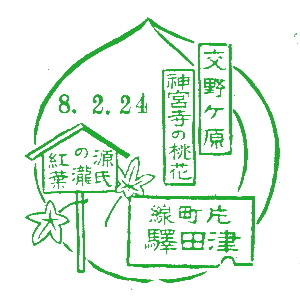

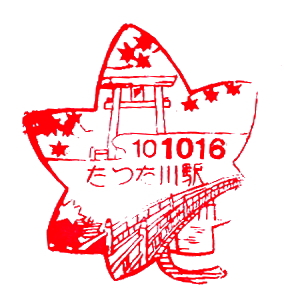

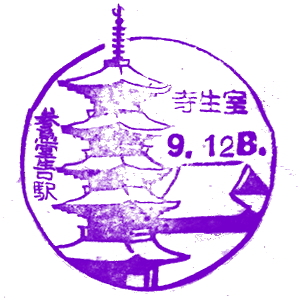

桜井線・奈良線・片町線

最後に残る省線の3路線を紹介しよう。まず奈良駅からは南に、桜井線。丹波市駅は、今の天理駅である。 その他、今は無人駅になった駅も当時は有人で、スタンプが置かれていたのがわかる。 奈良と京都の間を結ぶ、奈良線。桃山駅の1912年のスタンプは、 崩御された明治天皇を桃山御陵まで運んだ、大喪の礼の記念はがきに押されていたものである。 最後に、奈良(木津)と大阪(京橋)を結ぶもう一本の省線、片町線。 田辺駅は現在の京田辺駅。今は学園都市線とカッコイイ名前で呼ばれ、多くの通勤客を運んでいる。 |

|

|

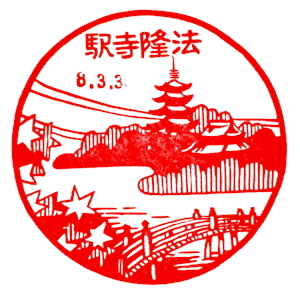

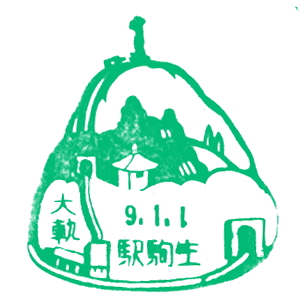

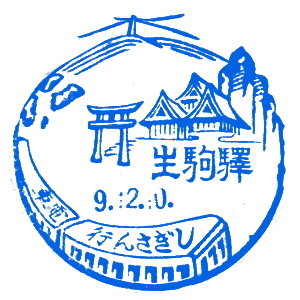

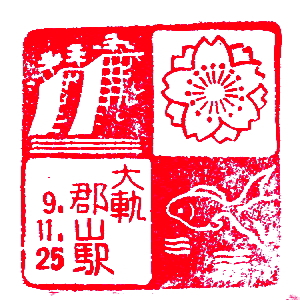

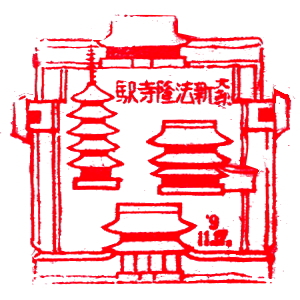

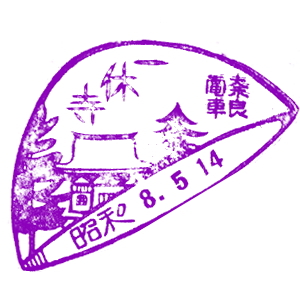

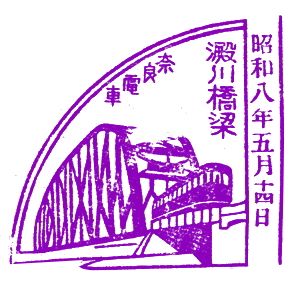

近鉄1

(奈良線・生駒線・橿原線・天理線)

日本最大の鉄道会社、近鉄の路線には、とても沢山の戦前スタンプが残っている。 ここで紹介する戦前・昭和一桁の頃は、まだ会社はいくつかに分かれていた。 沿線の地域も広いため、路線毎に分けて紹介して行くことにしよう。 近鉄最初の路線は、今の奈良線であった。1914(大正3年)、上本町駅~奈良駅間を開業。 生駒トンネルなど、難工事を乗り越えての開業だった。 当時の会社名「大阪電気軌道」で、略して「大軌」と呼ばれた。スタンプにもその略称が多く残っている。 さらに生駒山ケーブル・生駒線・信貴山ケーブルなど次々開通させ、行楽地を充実させていった。 さらに西大寺駅から南へ、1923年(大正12年)に、橿原線・橿原神宮前駅まで開業した。 新法隆寺駅は、天理とを結んでいた法隆寺線の駅だったが1945年に休止、その後廃止されている。 |

|

|

近鉄2

(大阪線・伊賀線・奈良電車)

上本町駅と伊勢中川駅を結ぶ、大阪線は、さらに名古屋や伊勢へとつながる直通特急が行き来する、 近鉄の大動脈。昭和一桁の当時は「大軌」としては桜井線として、桜井までを運行していた。 その先は別の「参宮急行電鉄」が伊勢への路線を運営していた。伊勢中川駅は1930(昭和5)年に開業。 さらに「伊勢鉄道」の名古屋線を通じて名古屋まで繋がったのは1938(昭和13)年である。 この3社はのちに合併し、今の近鉄を形作って行った。伊賀神戸から分かれる今の伊賀鉄道は、 「伊賀軌道」が開通させたものだが、この当時は「大軌」に吸収されての伊賀線となっていた。 近鉄京都線は当時「奈良電車」と言う別会社だった。省線の奈良線と共に、奈良~京都間を結んでいたが、 省線は蒸気機関車で本数が少なかったのに対し、奈良電車は電化されて本数も多く便利だったそうである。 |

|

|

これでやっとなんとか、関西編のスタンプを紹介し尽くしたが、スタンプ数は150を超えていた。

これまでで一番大変な作業であった。まだ関西として、⑧京滋編、⑨紀勢編と続けていくつもりだが、

これまた相当なボリュームである。時間がかかりそうであるので、気長にお待ち願えたら幸いである。

|

後旅 | 前旅 | 次章 | 前章 | 地区頁