|

| ①押印帖

| ②九州

| ③四国

| ④山陽

| ⑤山陰

| ⑥押印帖2

| ⑦関西

| ⑧京滋

| ⑨紀勢

| ⑩伊勢

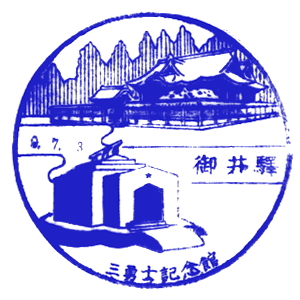

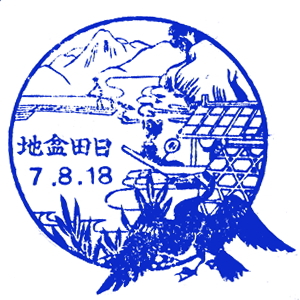

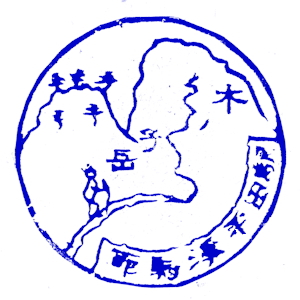

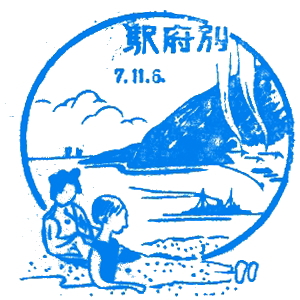

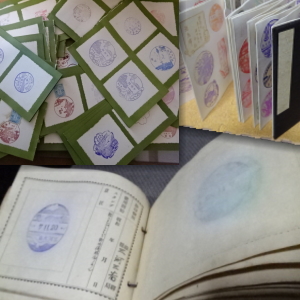

戦前・昭和一桁の時代、西暦なら1930年代。その時代に一大駅スタンプブームがあったのはご存じであろうか? 旅客を増やす目的で全国の何千もの駅にスタンプが設置され、大人気を博していたのである。 その意匠は精緻で美しく、日付入りスタンプが多く、押印日が明確である。 コロナの頃、私はその魅力の虜になり、多くの押印帖を収集した。 今、膝を痛めてしまい、しばらく旅に出られないので、これらの戦前駅スタンプを紹介して行こう。 |

|

|

在宅勤務に感謝

(膝日記)

膝を痛めて以来、週一度の出社以外は、在宅勤務をさせて頂いている。 |

|

コロナ禍の頃は時々在宅勤務をしていたが、そのあとの2年間ぐらいは、ずっと出社する日々だった。

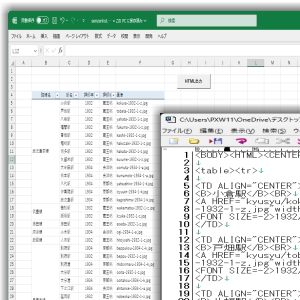

仕事は「業務効率化」をすることが中心となった。エクセルマクロを覚え、帳票処理の自動化に取組んた。

手入力するデータの量は格段に減った。また、廃止すべき紙書類の電子化のため、周囲を説得して

余計な印刷や押印を減らした。

今回、足を痛めて在宅勤務を余儀なくされたが、この2年の取組みのおかげで、 家に居ても結構、仕事がスムーズに完結できるようになっているのだ。 で、これから趣味で戦前駅スタンプコレクションの記事を書いていこうと思っているわけだが、、、 |

|

最近、仕事で身につけたエクセルマクロの知識は、この趣味にも活かせている。

沢山の駅スタンプをスキャンしてファイル化し、フォルダに保管したあとは、その一覧をエクセルマクロで自動作成する。

必要な情報を加えたら、またエクセルマクロで、HTMLの表データを自動作成する。

これを旅日記に組み込んでいく。もともと私は、プログラマ上がりだから、こんな事が楽しい。膝の痛みもしばし忘れる。

さて、こうして作った、戦前の九州の駅スタンプの一覧を説明して行こう。 |

|

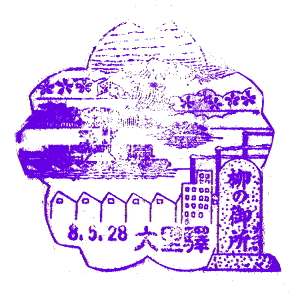

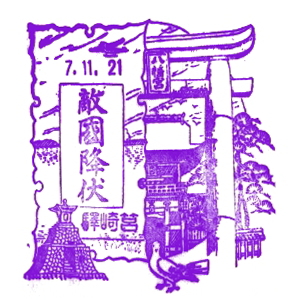

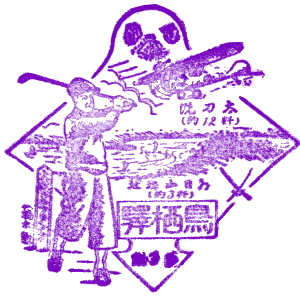

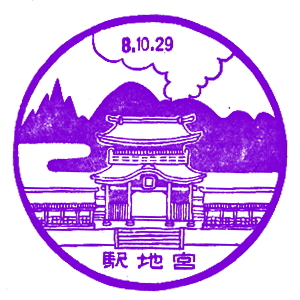

鹿児島本線1

(門司~博多、太宰府) このシリーズでは、駅スタンプを路線毎に、駅の順番に並べて紹介して行こうと思う。 まずは九州の大動脈、鹿児島本線。門司から博多まで、入手できた戦前スタンプを並べてみた。 左側の小さいスタンプ画像をマウスクリックしてもらえば、大きな画像を右側に表示できるので、 そうやって見て行っていただきたい。なお、太宰府駅のスタンプは、九州鐡道(2代目)、今の西鉄のものだ。 |

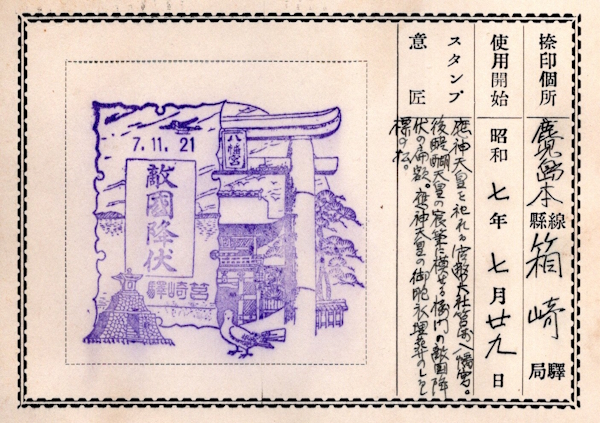

| 「時代」を反映したスタンプもある。箱﨑駅や博多駅のスタンプには、軍国主義的な色彩を感じる。 |

クリックで拡大できます。 |

箱崎駅解説

(蔵王帖)

箱﨑駅のスタンプについて、蔵王帖の解説を紹介しよう。

応神天皇を祀れる官幣大社筥崎八幡宮。

|

|

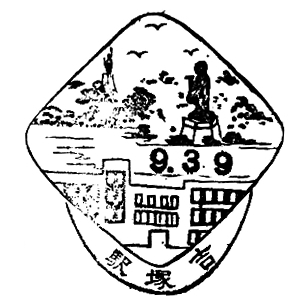

鹿児島本線2

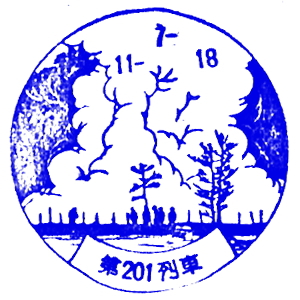

(博多~鹿児島) 引き続き、博多~鹿児島まで。矢部川駅は今の瀬高駅、高瀬駅は今の玉名駅である。 熊本駅のスタンプは数年で変わったようで、背景の図柄が異なる数種類があった。 鹿児島本線の終着駅は、西鹿児島駅(現在の鹿児島中央駅)のような気がするが、 西鹿児島駅に街の中心機能が移ったのは戦後の事であるし、正式な終着駅は鹿児島駅である。 当時の長距離夜行列車の食堂車には、記念スタンプが設置されていた。 第102列車のスタンプには桜島と、桜島大根が描かれていた。 |

|

|

九州鉄道解散記念スタンプ (江戸川台さんご提供) 九州最初の鉄道は、明治22年(1889)年に開通した、博多~鳥栖間で、 それが今の鹿児島本線の礎となった。その後線路は九州全域へと広がった。 運営したのは、私鉄の九州鉄道という会社であった。 しかし国の方針として鉄道は国有化されることになり、明治40年(1907年)の1月7日、 会社は解散した。これはその時の記念はがきに押されていたスタンプだそうだ。 明治のもので、他のどの戦前駅スタンプよりも古い、貴重なものである。 なお、現在の西鉄の元になった九州鐡道は、同じ名前の2代目の、別の会社である。

|

|

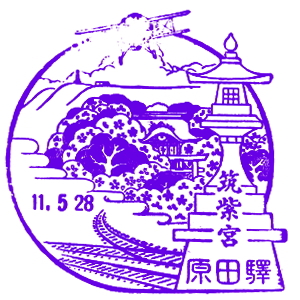

筑豊本線と支線・筑肥線・唐津線 次は筑豊本線と支線・筑肥線・唐津線のスタンプを紹介しよう。 筑豊地方は当時、炭鉱で大いに栄えており、筑豊本線や支線の各駅は、炭鉱が描かれた図柄になっている。 中泉駅は現在、平成筑豊鉄道・伊田線の駅になっている。 |

|

クリックで拡大できます。 |

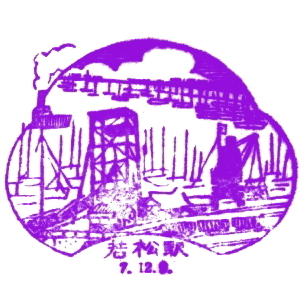

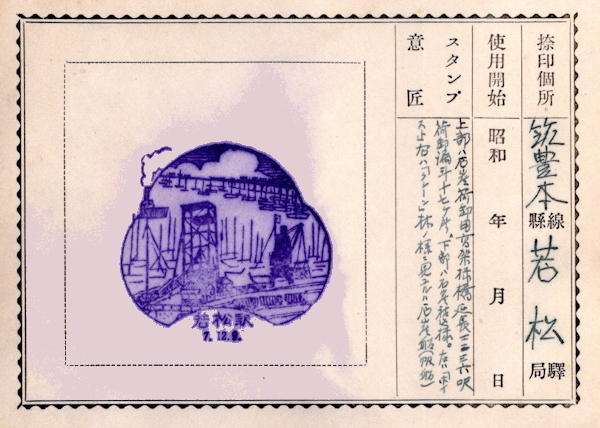

若松駅解説

(蔵王帖) 筑豊から運び出された石炭を船に乗せる港の駅として、 当時大いに栄えていた若松駅の、蔵王帖の解説を紹介しておこう。

上部は石炭荷卸用高架橋 延長2236呎,荷卸漏斗17ヶ所。 ※呎はフィートと読む。1フィートは30.4cm。 |

|

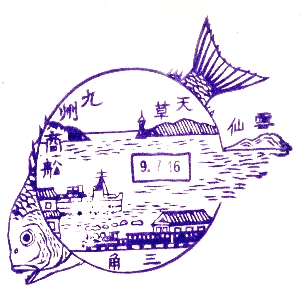

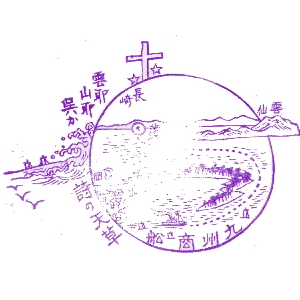

長崎本線・佐世保線・三角線 次は長崎本線と、佐世保線、三角線のスタンプを紹介しよう。 佐世保は当時、重要な軍港で、スタンプの図柄も軍艦である。 三角線の三角からは、天草や長崎へいろいろ航路があった。 その関係の港の記念スタンプもいくつか収集できた。 |

|

|

久大本線 続いて久大本線のスタンプを紹介する。久留米のスタンプには戦車と兵隊さんが描かれている。 陸軍の駐屯地があったのだろう。久大本線のスタンプにはとても繊細な細かいデザインのものが多かったようだ。 |

|

|

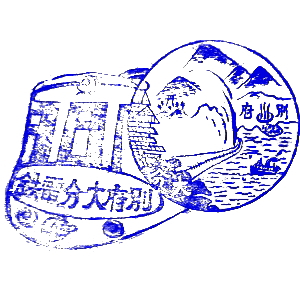

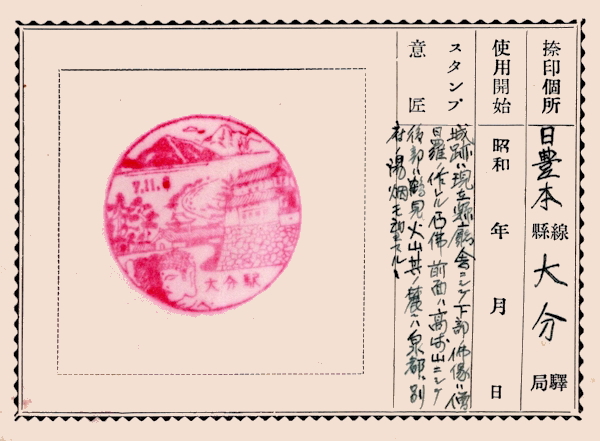

日豊本線1

(小倉~大分) 次は九州の東側の大動脈、日豊本線。別府・大分についてはそれぞれ港や船のスタンプも入手できた。 下ノ江駅は今では完全な無人駅であり、貴重なスタンプと言えよう。沿線には私鉄路線もいくつか存在した。 羅漢寺駅・耶馬渓平田駅は、中津駅から分岐していた大分交通・耶馬渓線の駅。1975年(昭和50年)に廃線。 宇佐八幡駅は、宇佐~宇佐神宮~豊後高田を結んでいた、宇佐参宮鉄道の駅。1965年(昭和40年)に廃線。 大分と別府を結んでいた路面電車、大分交通・別大線は1972年(昭和47年)に廃線。 |

|

クリックで拡大できます。 |

大分駅解説

(蔵王帖)

大分駅のスタンプついて蔵王帖の解説を紹介しよう。

城跡は現立懸庁舎ニシテ、

|

|

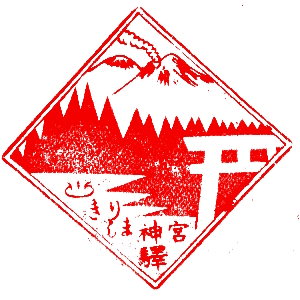

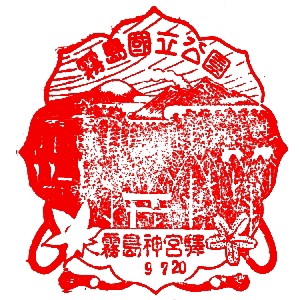

日豊本線2

(大分~鹿児島) 続いて日豊本線の大分から鹿児島まで。 神原駅は、今の直川駅。今は秘境駅として知られる重岡駅にも、当時はスタンプがあったようだ。 寺社参拝の人気が今より高かったようで、宮崎駅のスタンプのモチーフは宮崎神宮であり、 霧島神宮駅には複数のスタンプがあったようだ。大淀駅は、現在の南宮崎駅である。 |

|

|

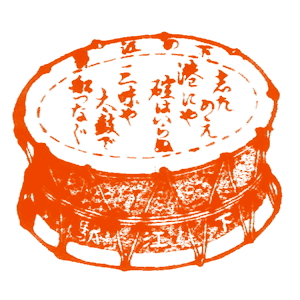

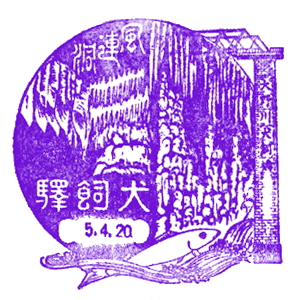

豊肥本線 続いて豊肥本線のスタンプを紹介する。坊中駅は今の阿蘇駅である。 犬飼駅のスタンプの押印日が昭和5年と読取れるが、15年の誤りではないかと考えている。 豊肥本線では、列車に設置されていたスタンプが沢山残っていた。どのスタンプにも、 阿蘇の雄大な風景が描かれていた。列車スタンプは夜行列車の食堂車に設置されるのが基本だったが、 豊肥本線は例外で、車掌がスタンプを持っていたらしい。 |

|

|

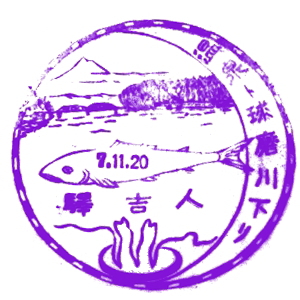

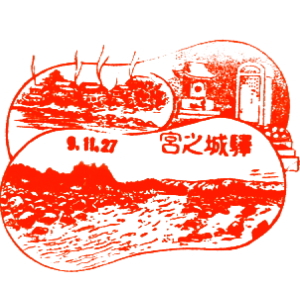

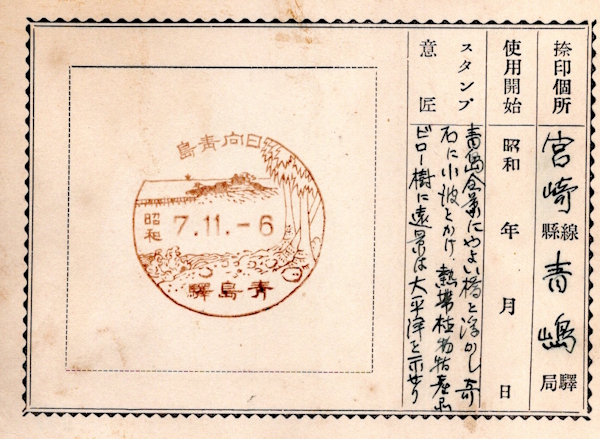

肥薩線・吉都線・日南線 最後に、肥薩線・吉都線・日南線のスタンプを紹介する。 今も豪雨災害で不通の肥薩線の人吉駅、復旧を祈っている。 牧園駅は、現在の肥薩線の霧島温泉駅、 加久藤駅は、現在の吉都線・えびの駅である。 宮之城駅は、宮之城線の駅であったが、1987年(昭和62年)に廃線になった。 青島駅はこの時代、旧宮崎鉄道の路線だった。 1962年廃止され、翌年開業する国鉄日南線に路盤を譲った。 |

|

クリックで拡大できます。 |

青島駅解説

(蔵王帖)

南国ムードいっぱいの青島には、観光案内所のスタンプもあった。

ただ新婚旅行がブームになったのは、戦後1960年代からのこと。

戦前のこのころの賑わいは、どうだったのだろう。

青島駅のスタンプについて、蔵王帖の解説を紹介しておこう。

青島全景にやよい橋を浮かし奇石に小波を掛け、 |

|

今回、江戸川台さん、ソリティアさん、まっきーさんから、多数のスタンプ印影を提供頂いた。 本当に感謝申し上げる。おかげさまで大変充実したコレクション紹介となった。 次回は、四国の戦前スタンプを紹介したいと思う。(→③四国 につづく)

|

後旅 | 前旅 | 次章 | 前章 | 地区頁