|

4泊5日、私としては長期の旅程でやって来た沖縄。ゆいレールやグスク巡りを楽しんだが、いよいよ最終日の2025年5月1日。 今日は、戦前の沖縄県営鉄道に思いをはせながら、最後の目的地、旧与那原駅舎の記念館を訪ねよう。 併せて、南部に残る琉球神話の舞台を訪ねたい。 4泊お世話になったホテルで、最後のバイキング朝食を楽しみ、チェックアウト。お土産で重くなってしまった荷物を曳いて、那覇バスターミナルへ。 荷物はコインロッカーに預けた。 |

| ゆいレールの旭橋駅と、那覇バスターミナルの間の、ガジュマルの木の下に、気になる場所がある。 5〜6メートルの円形の、煉瓦作りの遺跡である。那覇バスターミナルの再開発の時に見つかった、 沖縄県営鉄道、那覇駅の転車台跡だという。 |

|

那覇駅

(沖縄県営鉄道) エキタグ/那覇バスターミナル 機関車と転車台 その一角に、当時走っていた機関車の、1/6スケールの模型が展示されている。 沖縄県営鉄道は戦前、ここ那覇駅から、嘉手納・糸満・与那原に向けた三路線が運行されていた。 軌間762mmの軽便鉄道であったため、この機関車も転車台も、ミニサイズである。 当時、沖縄の人たちの重要な足であり「ケービン」として親しまれていた。 すべての路線が1945年の沖縄戦で破壊され、失われたままだ。 |

|

|

機関車の模型の下の所に、エキタグが貼られている。今回タイミング良く、

沖縄県営鉄道を記念したエキタグが3か所に設置された。

実は、初日に取得済みだったが、旅日記の構成上、ここで紹介させていただく。

小さな機関車と、転車台がカラーで描かれている。

さて、今日これから乗るバスは、琉球バス50系統、百名(ヒャクナ)バスターミナル行き。 途中までは旧糸満線に沿って走るので、糸満線に思いをはせていこう。 |

| 6:54、バスはターミナルを出発。東に向かい、国道505号線へ。国場の交差点を右折する。 沖縄県営鉄道が走っていたころは、ここが与那原線と糸満線の分岐点であった。 国場川の橋を渡る。鯉のぼりが川の上に沢山飾られている。今日もお天気に恵まれそうだ。 |

|

那覇駅

(沖縄県営鉄道) 那覇港・NHK沖縄放送局電波塔 沖縄県営鉄道に関しては、戦前の貴重な駅スタンプが今に残っている。 その印影を、押し鉄仲間の朱旅符さんから提供頂いているので、紹介しながら行こう。 まずはこの那覇駅のスタンプである。 下半分には、国際貿易港であった那覇の港が描かれている。 一方、上半分に描かれているのは、 NHK沖縄放送局の電波塔と思われる。 1941年の12月に完成。「太平洋戦争開戦」が最初に放送したニュースだったそうだ。 だがわずか3年後の1945年、アメリカ軍の那覇空襲が始まり、 3月25日、沖縄放送局にも焼夷弾が降り、放送設備は破壊された。 |

1940年頃押印か 朱旅符さんご提供 |

| そして4月1日、アメリカ軍は嘉手納近く、比謝川河口の海岸から上陸、南へと進軍を開始する。 首里城の地下に司令部の壕を置いていた日本軍は、 ハクソーリッジ(浦添城跡)やシュガーローフ(おもろまち)で必死の抵抗を続けた。 1か月余りの戦いで、やがて圧倒された。ついに首里と那覇を捨て、南部への撤退を決定する。 |

| 私は今、南に向かうバスに乗っている。今日も平日のため、小学生や中学生が沢山乗り降りしている。 南に行くにつれて、車窓はだんだん長閑になり、サトウキビ畑が広がってきた。 東風平と書いて「こちんだ」と読む、難読地名のバス停に着く。 かつての糸満線は、ここから糸満を目指して南西へ進んでいた。 私の今日のバス路線とは、ここで分岐である。 |

1935年押印 朱旅符さんご提供 |

糸満駅

(沖縄県営鉄道) 漁網・白銀堂 今回、エキタグが設置されず残念だが、糸満線の終点、糸満駅にも、 戦前にはスタンプがあったので、紹介しておこう。右半分には、漁網が描かれている。 糸満は古くから漁業が盛んな「うみんちゅー」の街である。左半分は、糸満の人々が 昔から祈りをささげてきた御嶽、 白銀堂 のお堂が描かれている。 この駅も、沖縄戦で跡形もなく破壊され、以降鉄道はない。 糸満の街は、アメリカ式のロータリーを中心に再建された。 ただ漁業の伝統は、今もしっかり受け継がれている。 |

|

首里から撤退した日本軍は、糸満市摩文仁の地下壕に司令部を移し、アメリカ軍に抵抗を試みるも、

日に日に戦況は悪化し、逃げ場を失った民間人の犠牲者が増えていく。ついに

6月23日、司令官・牛島中将が自決。この日がのちに、

沖縄戦終結の日と定められた。

この戦いの犠牲者は24万人あまり。摩文仁の丘に作られた、平和の礎には、その一人一人の名前が刻まれている。

今回の私は、糸満、南部戦跡には行かないが、過去3回の沖縄の旅で訪問した。 戦争の過酷さを垣間見て、衝撃を受けた。戦争は、日本でも世界でもどこでも、もう起きて欲しくない。 |

| 私の乗ったバスは、具志頭(グシチャン)の交差点へ。沖縄南部をぐるりと回る国道331号線に突き当たった。 ここを左折して、海岸線に沿ってさらに進む。崖の下に、時折海が見える。 ここから先は、琉球建国神話が残る地だ。 |

|

左の車窓の山の上、玉城城の麓には、

琉球王女・百十踏揚(モモトフミアガリ)の墓があるという。

1458年の護佐丸・阿麻和利の乱で、祖父と夫を亡くした彼女は、大城賢雄に再嫁した。

賢雄の治める越来城で静かに暮らしたが、悲劇はまだ続く。

父・尚泰久王が亡くなり、彼女とは腹違いの尚徳王が七代国王となる。 若くて家臣の意見を聞かないところがあり、重臣・金丸と不和となってしまう。 1469年、在位9年で尚徳王が亡くなると、金丸は王府内でクーデターを起こし、尚円王と名乗って王権を簒奪する。 前王の縁者は殺害されたり、追放されたりした。これが第二尚氏の始まりであった。 大城賢雄はその動きに立ち向かったが、新王の王府軍の前に敗北、討たれてしまう。 百十踏揚は2度も夫を戦で亡くした。 |

|

|

百十踏揚は、同じように王府を追われ、この南部でひっそりと隠棲していた兄の王子を頼り、晩年を一緒に暮らし、

亡くなった。この悲劇の王女はきっと、これ以上の戦が琉球に起きないことを、ただ平和を、祈ったのではなかろうか。

那覇の古書店で買った与並岳生の小説は、

とても厚いので、つづきは旅から帰ってゆっくり読もう。

バスは終点、百名バスターミナルに到着、8:10。 鬱蒼とした南国の樹木が生い茂る森の中、細い坂道を下っていくと、 やがて視界が開け、浜辺が広がる。ここが百名ビーチ、海が青く、美しい。 砂浜がとても白いのは、砂粒が皆、サンゴのかけらだからだ。 |

|

神話によると琉球は、ニライカナイから降り立った女神、アマミキヨによって作られたという。

はじめ神の島・久高島に降り立ち、そこから船に乗り、この浜辺から上陸したという。

海の中に、上陸地点を示す

ヤハラヅカサという御嶽があり、

石碑が立っている。しかし、今は満潮のため、碑の頂が、わずかに波間に覗いている。

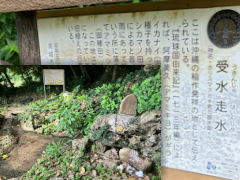

浜辺に上がった森の入り口に、石積みがあり、奥に泉がある。鬱蒼とした緑に包まれ、御嶽になっている。 アマミキヨがしばらく滞在したという、 浜川御嶽(ハマガーウタキ)だ。 いまも神様が奥に居るのではと感じてしまう、聖域だ。百名ビーチをしばらく西に歩いていくと、 わずかな耕作地があり、畑や田んぼがある。アマミキヨはここで、民に稲作を伝えたという。その遺跡である、 受水走水 (ウキンジュハインジュ)の御嶽には、水が湧いて流れている。琉球最初の稲は、この湧き水で育てられた。 |

| 神話によると、アマミキヨの子孫は天孫氏となり、王として何千年も琉球を治めたという。 天孫氏が最初に作った城が 玉城城(タマグスク)、とされている。 後の琉球の王や士族は皆、天孫氏の子孫を名乗った。 なのでここ南城市に残るアマミキヨの伝説の地は、聖域として大切に残されてきた。 あの沖縄戦があっても、聖域は守られた。 今、私が訪問がかなうのは、素晴らしい事だ。ウートートーして祈りをささげた。 |

| この先は、観光地として開発され、マリンスポーツや海水浴が楽しめる新原ビーチに繋がっている。 ここに、南城市が運営するコミュニティーバス・Nバスのバス停がある。この先はこのバスで、先に進もうと思う。 コミュニティーバスは、沖縄共通バスフリーきっぷでは乗れないのだが、このあたりは他のバス便がないため、 このバスを使うのが良い選択だ。 9:27、NバスA1系統、南城市役所行きに乗る。マイクロバスは、浜辺から坂を上がり、丘の上の台地へ上がっていった。 開発が進む、つきしろの街という所のバス停で下車、9:38。ここで9:44発のNバス・B2系統に乗り換える。 |

|

斉場御嶽

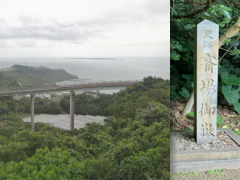

参拝記念 このバスはまた、海に向かって降りていく。小さなトンネルを潜ると、パッと海が広がる。 ニライカナイ橋という、 全長660mの、宙に浮くような長くカーブする橋を下っていく。絶景である。海の向こうに、 平たい久高島が見える。アマミキヨが最初に降り立った、神の島だ。 斉場御嶽(セイファウタキ)入口のバス停で下車する、9:56。 沖縄で最高位の聖域と言われる御嶽に、再訪しようと思う。 |

|

神話によると、アマミキヨはこの島に7つの御嶽を作ったという。

それらは今も、琉球開闢七御嶽と呼ばれ、祈りの場所として残っている。

その中でもこの斉場御嶽は、長く続いた第二尚氏王統が最も重視した場所である。

第一尚氏から王権を簒奪した、初代・尚円王。それまでの経験から、国の安定を図るためには、 按司が各グスクに居て勢力を保つ、それまでの政治体制を改める必要があると考えた。 そこで按司は首里に住まわせ、階級を定めて、能力主義で人材登用を図る中央集権制度を作った。 もう一つ重要だったのが、古代から続く信仰も、王族がまとめて支配する体制づくりだった。 聞得大君(キコエオオキミ)という、王族の女性が勤める最高神女の制度を作った。 各地の巫女・ノロは、王家からの任命制とし、聞得大君がそれを束ねた。 明治時代まで、450年間も間、その後琉球王国が続いたのは、この制度が機能したからだ。 聞得大君は、この斉場御嶽で久高島に向かって祖神アマミキヨに遥拝し、琉球の平和を祈り続けた。 |

|

入場料を払い、森の奥の聖域へ。大きな岩に、もう一つの大岩がもたれかかって三角形の隙間を作っているところが、

三庫里(サングーイ)と言う。隙間の向こうから、光が差しこみ神秘的だ。

昔はあの隙間を潜り、聞得大君が久高島を遥拝していた場所にも行けたが、今は立ち入り禁止となった。

岩の上に2匹のつがいの蝶が舞っていて、夢のようである。リュウキュウアサギマダラのようだ。 前にもこの光景を見た気がする。1997年のハネムーンで、私は女房と共にここを参拝した。 以来28年ぶりの再訪を果たせて、とてもうれしい。 あの日も今日も、変わらず私が祈るのは、私たち夫婦の安寧と、世界の平和である。 平和は夢に過ぎぬのかも知れぬが、祈るより他はない。 |

|

知念岬

愛の架け橋 御嶽の入口に戻り、近くの土産物屋でこのスタンプを押した。 道を挟んだ海側の、知念岬に足を延ばしてみた。 岬の崖の上から見る珊瑚礁の海は、この旅で見た光景の中で、最も美しかった。 海の向こうに、神の島・久高島がはっきりと見えた。 |

|

|

さて、この再訪のために後回しにしてしまったが、これからもう一度Nバスに乗り、

この旅最後の目的地、沖縄県営鉄道の、与那原駅跡へ向かうことにしよう。

(→沖縄県営鉄道3につづく) |

後旅 | 前旅 | 次章 | 前章 | 地区頁 | 扉頁