|

(→今帰仁城の続きです。)

2025年4月29日、沖縄の旅の3日目。朝から2時間半バスに乗り、本島北部の世界遺産で日本100名城、今帰仁城を見学した。 美しい城壁と青い海を見られて、とても満足したが、今日はもう一か所、グスクを回りたい。 続日本100名城に選ばれた座喜味城。こちらも世界遺産である。ここからは、バスを何本か乗り継いでの旅になる。 それに備えて、今日から3日間有効の、沖縄の路線バス乗り放題のフリーパスを入手済みである。 |

|

今帰仁城から坂を下りてきた国道沿いの、今泊バス停から、11:05、琉球バス65系統、名護バスターミナル行きに乗る。

バスは本部半島を右回りに進み、干潮で干潟が見える海を左手に見ながら進む。赤瓦にシーサーを載せた、

古い沖縄らしい民家も、ここまで来ると結構残っている様である。11:48、名護バスターミナル着。

本当はバスターミナルにある食堂で、ソーキそばを食べて行こうと思っていた。 だが食堂は混んでいた。次のバスまでそれほど時間がないので、 売店でサーターアンダギーと、沖縄バヤリース・オレンジを買った。これを食べながらバス旅を続けよう。 |

| 12:08、沖縄バス120系統、那覇空港行きに乗る。海岸沿いに南下して行くと、リゾートホテルや、 美しいビーチがいくつも車窓に見えた。ただバスは少しづつ遅れていき、次の乗り換え予定に間にあうか心配になってきた。 一時間半乗り続け、13:31、喜名バス停で下車。乗り換え予定のバスは行ってしまっており、途方に暮れた。このあたりのローカルバスは、本数が少ないのだ。 |

|

続日本100名城、其の199 座喜味城 とりあえず日差しが強いので、木陰のある方に行ってみたら、とても古そうな沖縄伝統の建物があった。 「喜名番所」と言って、 琉球王国時代から、街道の見張りの役人が駐在していた建物らしい。 今この周辺は、道の駅になっているらしい。周りを見ると、なるほど広い駐車場になっている。 そこに「空車」のランプをつけたままのタクシーが一台停車していた。 運転手さんは中でお昼寝中であったが、ラッキーかもしれない。 「お休み中スイマセン、座喜味城までお願いできますか」と声を掛けると、 運転手さんはすぐ仕事モードになり「はい、喜んで!」と載せてくれた。 |

|

| 眺めの良い丘の上にある座喜味城跡へ、タクシーはあっという間に登ってくれ、5分程で到着、13:52。 目の前に、座喜味城の案内施設、 ユンタンザミュージアムがあり、 まずは見学して、続日本100名城のスタンプを押す。読谷山と書いて、ユンタンザと読むのだ。 松林の丘の上へ続く石段があって、これを登ったところが座喜味城らしい。 |

| 登って行くと、琉球石灰岩の高い城壁と、一か所開いた城への入口の門が現れた。とても美しい構造物だ。 石は巧みに加工されて城壁に組みあがり、滑らかな曲線を描いている。布の様に波打って見えるので、 「布積み」と言われている。さらには石を六角形に切り揃え、亀甲文様の様に積んだところもある。 これは更に進化した「相方積み」と言う積み方である。 |

|

そして、アーチ形の門がまた素晴らしい。

アーチの一番上には楔石が入れてあるが、これがとても強度を高めるらしい。

ここは1410年代に作られた城で、そんな早い時期の琉球に、こんな進んだ石組技術があったとは驚きである。

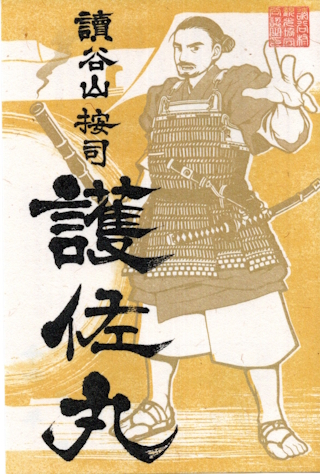

門をくぐると、二の丸である。ぐるりと回りを城壁に囲まれている。 これは日本の戦国の城で言う、升形であるな。ここに入った攻手は、四方から矢を射かけられて、 あっという間に殲滅されるだろう。さらにそれをよけて左手に進んで行くと、そこは行き止まりになっている。 なんと恐ろしい城であろうか。 この城を作った、読谷山按司・護佐丸は、琉球一の築城名手、と言われている。 尚巴志の、琉球統一覇業に従い、北山・今帰仁城の攻略に功績のあった護佐丸は、この地を新たな領地として賜った。 今帰仁城には、次の王となる尚巴志の息子、尚忠王子が入ることになった。 護佐丸はまだまだ、北山の残党を監視せねばならなかったこともあり、ここに堅固なグスクを作り、本拠地とした。 |

| ただこの地は、築城には少々難があった。沖縄本島の地盤はほとんど、固い琉球石灰岩なのだが、 この座喜味周辺は、赤土が堆積した弱い地盤だったのである。新たに城壁の石を切り出すこともできなかった。 そこで護佐丸は、それまでの居城・山田グスクの城壁の石を運んで再利用するとともに、いろいろと研究して、 アーチ門や、相方積みなど、弱い地盤でも大丈夫な、強度の高い築城技術を編み出したのだ。 この苦労が、築城の名手・護佐丸を生んだのだ。 |

|

本丸に入り城壁の上に登ると、眼下に読谷村の集落や、周囲の海が見渡せる。ここで気が付くのは、城壁の幅の広さである。

2mぐらいあるのではなかろうか。こうすることにより、構造上強度が上がるのと、ここに兵士を置いて、

攻めてくる寄せ手を攻撃する場所として機能するようになっているのだ。

いやいや、まことに見ごたえのある城跡だ。 |

|

読谷山 按司 護佐丸 護佐丸は、十数年にわたり、この堅固なグスクから周囲を監視する一方で、 港から中国や奄美との交易も行い、読谷(よみたん)の按司として、地域を豊かにしていった。 また、尚巴志王から篤い信頼を受け、重臣として重きを成した。琉球一の武将と讃えられるようになった。 北山の戦いから13年後の1429年、尚巴志は残る南山も制圧し、ここに統一琉球王国が成立した。 護佐丸は、尚巴志の五男で、首里で父の政治を補佐していた尚泰久王子に、 請われて娘を嫁がせた。娘は可愛い孫となる王子2人と王女1人を生んだ。 護佐丸は王や婿、孫に会うため、首里城に足しげく通っていただろう。 この、護佐丸の孫にして尚泰久の娘である、百十踏揚(ももとふみあがり)という王女は、 悲劇の人となるのだが、その話はもう少し先で書くことにしよう。 |

|

|

素晴らしい城を見れて満足である。今日は2城を見学したので、これで那覇のホテルへと引き上げようと思う。

しかしながら、このあたり、バスの本数が少なくて不便なところである。スマホで地図を見ながら、

どちらへ下って行ったら、便利なバス停があるだろうかとしばらく思案した。

結果、南側へ坂を下り「座喜味バス停」まで歩くことにした。

沖縄ではどこの路地を歩いても、美しい花が家々の前に咲いており、シーサーも屋根の上に居る。 行き当たりになったところには、魔よけの石敢當(いしがんどう)も見つけた。まことに歩くのが楽しい。 |

|

バス停に着き、時刻表を見ると、次は15:20発の、琉球バス29系統・那覇空港行きだった。

まだ30分程時間があったが、この1本で、那覇バスターミナルまで戻れそうで、ありがたい。

バス停には屋根の付いた待合所があり、そこのベンチでしばらく休息し、バスを待った。

バスに乗ると、しばらく田舎道を走り、行きにタクシーに乗った喜名の所で国道に出て、 南に下っていく。乗客は最初は少なかったが、国道を南下しながらバス停に停まるたび、 乗ってくる人が増えてきた。やがて左手は、ずっとフェンスが続くようになる。 その向こう側は、別世界の様に芝生が広がり、ゆったりとした住宅や、 車両や飛行機が並んでいるのが見える。嘉手納の米軍基地である。 |

|

| 一時間近く走り、那覇の街が近くなってくると、道路の混雑が激しくなり渋滞となった。 なかなか先に進まない。バスの到着予告時刻より、30分程も遅れているようだ。 夕刻の時間だから仕方ないのだろう。沖縄の道路の混雑は、日常茶飯事である。 ここに鉄道があれば、ずいぶん違うのだろうが、戦前にここを走っていた、沖縄県営鉄道は、 太平洋戦争の沖縄戦の時に破壊されたまま、復活していない。 |

|

結局座喜味からほぼ2時間かかって、17:08、那覇バスターミナル到着。

まあ今日はあとは、夕食を食べてホテルに帰るだけだから、旅程に問題は無い。

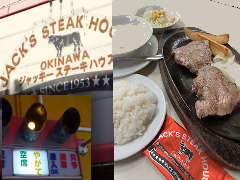

今日は朝から城を2つ回り、歩き疲れた。しかも、お昼を食べそこなったままだ、お腹が空いた。 ここはひとつ、スタミナをつけておくことにしよう。私は那覇バスターミナルからも近い、 ステーキの人気店、「ジャッキーステーキハウス」へと、スマホ地図を見ながら歩いた。 幸い混み始めるちょっと前の時間だったので、さっそく入り、一番人気のテンダーロインステーキを頂いた。 やわらかいお肉が、実に美味しかった。アメリカと共にやってきたステーキの文化は、すっかり沖縄に定着している。 あと今回行くべき城は、中城城と勝連城の2城である。明日も旅は続く。(→中城城へつづく) |