|

(→押し鉄のススメ/ゆいレール3からの続きです。)

2025年のGW、28年もの長きにわたってご無沙汰していた沖縄にやって来た。 沖縄には5つもの日本100名城・続日本100名城がある。今回はそれを全部回ろうと、長めの旅程を確保してやって来た。 4月28日、ゆいレールに乗って、まずは琉球王国の王城、首里城にやってきた。バスを降り、城に続く坂を上がっていくと、 中国式の朱色の楼門が迎えてくれる。扁額には「守禮之邦」とある。守礼の門、琉球は「礼を重んじる国」であると宣言している。 |

| その奥の左側にある独特な石造りの門は、 園比屋武御嶽(そのひゃんうたき)である。 御嶽(うたき)は、沖縄の各地にある、聖なる場所のこと。自然に畏敬を感じるような景観の場所や、祖先が住んでいた集落のあった場所、 などが信仰の対象になったところだ。その中で園比屋武御嶽は、琉球王や最高神女・聞得大君(きこえおおきみ)が定期的に礼拝した、 最高クラスの聖域だ。 |

|

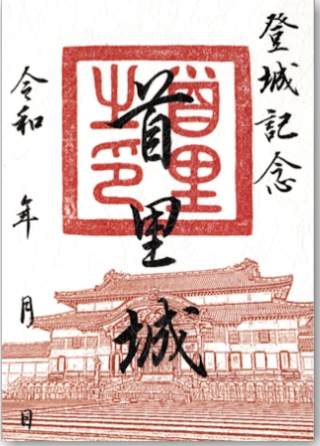

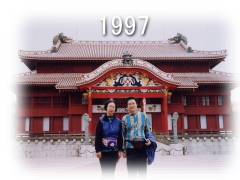

日本100名城、其の100 首里城 首里城の日本100名城のスタンプは、ここの手前にある観光案内所、首里杜館(すいむいかん)で押して来た。 竜宮城の様な形の、首里城の中心建物、正殿が描かれている。私は1993年と1997年の2度、この見事な正殿を訪問した。 以来の再訪なのだが、残念なことに今、正殿はこの姿をとどめていない。2019年に起きた漏電が原因の火災で、 焼失してしまったのである。 琉球王国の象徴たるこの建物は、すぐに再建が計画され、現在どんどんとその工事が進められている。 来年2026年の秋には完成し、あの美しい姿が蘇るという。 |

|

|

今はその再建工事を間近に見られるという。それも貴重な体験なので、楽しみである。 琉球石灰岩で作られ、緩やかなカーブを描く城壁。その間の歓会門をくぐり、さらに瑞泉門への石段を登っていく。 すぐ脇には、龍樋(りゅうひ)という湧き水がある。この首里城が出来てから500年もの間、枯れることなく清らかな水が湧き出し、 王城の人たちの飲料水となって来たという。 |

|

さらに第三の門、漏刻門(ろうこくもん)が現れる。中国伝来の技術の水時計が作られ、時を刻んていたという。

この門をくぐると、さらに大きな、朱色に塗られた奉神門の前の広場に出る。

門の前には、王国時代さながらの衣装をまとった重臣と門番二人が仁王立ちしている。到着したのは開城時間の少し前であった。

8:30になると太鼓が打ち鳴らされ、重臣は「ようこそ首里城へ」と一礼され、門が開いた。

私を含め、開城を待っていた30人ほどの観光客は、期待を胸に門をくぐる。そこは正殿前の広場、御庭(うなー)である。

この首里城が首都となったのは、 尚巴志王が琉球を武力統一した時であった。 |

|

遥か昔、琉球に稲作が伝わり、各地域で集落の人口が増えると、按司(アジ)と呼ばれる有力者が統治する、

小さなクニが生れた。それぞれ周囲のクニと争ったり融合したりしながら、やがて、南山、中山、北山の3つの王国にまとまる。

三山時代と呼ばれた。

尚巴志は南山の一地域、佐敷の按司に過ぎなかったが、人望と知略があった。まず中山・浦添城の武寧(ブネイ)王を倒し、 父、尚思紹を中山王とした。その後時間をかけて力をつけ、有力按司であった護佐丸(ゴサマル)等と協力して、 北山・今帰仁城の攀安知(ハンアンチ)王を制圧した。そして最後に、南山・島尻大里城の他魯毎(タロマイ)王を計略で倒し、 琉球統一を成し遂げた。1429年、日本の室町時代のことである。 尚巴志は首里に王城を建設して遷都し、父王の薨去後、第2代の王となった。 中国の明に朝貢し、皇帝から冊封を受け、琉球国王としての地位と「尚」の姓を得た。 これが、この王国の始まりであった。 |

| 以来、代々の琉球王が明からの冊封使を迎え、即位の儀式を行ったのがこの場所だ。 美しい竜宮城の様な正殿が目の前にはあったはずだが、今日は大きな灰色の工場のような建物が立ちはだかっている。 |

| 今、この建物の中で正殿の再建工事が行われている。その様子を見に行こう。火事でも焼け残り、 正殿の前に立っていた石の龍柱は新しく作り直されており、正殿の屋根にはすでに琉球赤瓦が葺かれ、 見事に漆喰によって固められていた。 |

|

携わる人たちは、琉球王国の象徴たるこの建物の再建に、職人の誇りを感じながら仕事をしてくれている。

この調子なら、来年の完成は間違いないだろう。ぜひ見事、正殿の再建を成し遂げて頂きたい。

なにしろ私にとっても、ハネムーンの場所に選び、女房と記念の写真を撮った思い出の地である。 あの失火による焼失のニュースを聞いたときには、本当に残念で落胆した。もう一度あの美しい建物を見たい。 完成したら、是非もう一度来なければならないな。 |

|

| 正殿の後ろ側には、東のアザナという、展望が出来る場所がある。 琉球石灰岩の城壁の間を登って行くと、そこから首里の街、那覇の街が一望できた。 この眺めは、琉球王府にふさわしい。 |

重ね押しスタンプ(未完成) |

ただ実は、この様に首里の正殿が焼け落ちるという事件は、歴史上は何度かあった。

太平洋戦争の沖縄戦の時、日本軍司令部が置かれたこの城は、米軍の攻撃で焼け落ちた。

でも、その時だけではないのである。

尚巴志王の死後は、いずれの王も短命で、数年で入れ替わり、政権が安定しなかった。 5代目の王が亡くなると、前王の王子と王弟が次の王座を巡って争いを起こし、争いの中で、 首里城が焼け落ちた。1453年の事で、 志魯・布里の乱と言う。 |

| 結局、王候補は共倒れで二人とも失脚する。そして尚巴志王の五男で、脂の乗り切った39歳だった尚泰久王が、 第6代として即位する。尚巴志王の時代から仕える老臣・護佐丸や、新興勢力・勝連の阿麻和利(アマワリ)と言った有力按司が、 彼を推戴したことが大きかった。尚泰久王は、中国・明や、東南アジアの国との貿易を盛んに行うなど、尚巴志王に次ぐ名君だった。 |

|

だがその後、護佐丸・阿麻和利の乱が起き、有力按司の力を抑えるのに苦労が続いた。

さらには、王がその有能さを認め、農民から引き立てた金丸(カナマル)という男がいたが、これが曲者であった。

王が亡くなった後、王権を簒奪し自ら尚円王と名乗り、冊封を受けて琉球国王の座に着いたのである。

これはクーデターで、前王の姻戚者は殺害されたり、追放されたという。しかし中国・明の皇帝は、

その事情を知りながら、内政干渉はしないという立場から、尚円王を琉球国王として認めたのだ。

このため、尚巴志の王統を第一尚氏、尚円王の王統を第二尚氏と呼ぶのである。

琉球王国が一番栄えたのは、尚円王の子、尚真王の頃だと言われている。 奄美諸島から、宮古島から先島諸島までも版図に収め、大いに海に船を浮かべて貿易を行い、王国は黄金期を迎えた。 |

|

|

首里城を辞し、その隣の敷地にある、王族の墓、玉陵(たまうどん)を訪ねて行こう。 ガジュマルなど、鬱蒼として沖縄らしい林の中の道を抜け、石門をくぐると、その大きな墓の中に入った。 ここに、尚円王からつながる、第二尚氏の王たちが眠る。小雨が降って来た。朝早めの時間だったせいか、 他に見学客はおらず、その厳粛な空間の静けさを、一人感じることが出来た。 |

| 第二尚氏の王国は、明治時代まで長く続いたが、黄金期の後は、薩摩の侵攻、琉球処分と、 大変つらい、苦難の歴史を歩むことになる。 さらにその後の沖縄には、太平洋戦争の沖縄戦、アメリカによる統治、今に続く基地問題が続く。 だから、まだまだ書かねばならないことが多いのだが、首里城の訪問記としては、ここまでにしておこう。 (→押し鉄のススメ・ゆいレール4へつづく) |