|

(→中城城の続きです。)

旅も4日目、2025年4月30日。沖縄の日本100名城・続日本100名城、5つを巡る旅も、いよいよ残すは1城、勝連城である。 中城城跡から、「グスクめぐりん」というコミュニティーバスに揺られて、北中城村役場前で下車、9:56。 村役場とは思えない立派な建物が、広い通りに面して建っている。ここから10:25発の沖縄バス52系統、与勝線に乗り換えるつもりだ。 缶コーヒーを飲みながら、しばしバスを待つ。 |

| バスは東へと下って行き、やがて中城湾の海が見えてくると、左折して国道331号線を行く。1991年に初めて沖縄に来た時に、 この道も自転車で走っているはずだが、記憶が曖昧である。ただこの先の、コザという街を通ったのは覚えている。 沖縄戦後、周辺に米軍基地が多く出来、沢山のアメリカ人で賑わったのが、コザの街であった。今日乗っているバスも、 このコザの十字路を右折して、勝連城のある与勝半島の方面へと進んだ。 |

|

続日本100名城、其の200 勝連城 青い海が再び見えてきた。やがて前方の山の上に、石を高々と積んだグスクが見えてきた。 あれが、勝連城か。海に囲まれ、船を着けやすい港が多い与勝半島は、古くから漁業や、 遠く離れた地との交易が盛んな場所であった。その豊かさを背景に、勝連城の按司は有力な武将として、 首里王府から一目置かれていた。11:06、勝連城前バス停に到着。 目の前に広がる、壮大な石積みのグスク。首里の王府が警戒したわけが、良くわかる。 さっそく見学しよう。 |

|

| 入場すると、案内の係の人が手招きしている。「これに乗ってください」と、ゴルフ場のカートの様な車に乗せてくれた。 これは中城城の時と同じだ、ありがたい。さらに登城口の前で降りると、「写真を撮りましょう」とも言って下さり、 一人旅ではなかなか取れない記念写真を残すことが出来た。 |

| まずは長大な石段を登り、三の郭へ。すでにこの長い石段が、寄せ手を一列にさせ上から攻撃できる作りになっているという。 恐ろしい要塞である。三の郭には何か所か御嶽があり、やはり沖縄のグスクは単なる城ではなくて、祈りの場を兼ねていたことがわかる。 その上の二の郭には、大きな建物の礎石が残っている。勝連按司はここに部下を集めて評定をしたのだろうか。 若き阿麻和利(アマワリ)が、悪政が多かった前の按司、茂知附(モチヅキ)を、 宴会で酔わせた上に城壁から突き落として暗殺したのも、この場所だったのだろうか。 |

| さらに最後の石段を登り、一番高い一の郭へ。 周囲の海が青くて美しい。ここに沢山の船を浮かべて交易し、勝連が豊だったのが良くわかる。 新しく按司となった阿麻和利は、三発連続発射が出来る鉄砲の様な武器、ヒヤーなどという最新武器さえ、 その交易で手に入れていたという。 |

|

横暴だった前按司と違って、領地の農民にやさしく、善政を行った阿麻和利の人気は、とても高かった。

琉球王府が古くから伝わる祝詞を集めた「おもろそうし」には、

「肝高の阿麻和利」として、彼を讃える歌が残っている。

志の高い立派な按司だと、ほめちぎっているのだ。

低い身分から苦労してこの地を得て、按司として成功を収めた阿麻和利の心の中には、 「俺はもっとできる、もっとえらくなれるはずだ」と、さらなる野望も芽生えていたかもしれない。 ただ、海を挟んだ向こうに見える中城城が、どうも目の上のタン瘤であった。 あそこから、琉球一の武将と言われた老将・護佐丸にいつも監視され、 思うように出来ない抑圧を、いつも感じていた。 さて、阿麻和利の気持ちが分かったような気がしたので、グスクをおりて、 麓に最近新しく出来た「あまわりパーク」 という展示施設を見学していこう。 |

| とても立派な展示施設である。ここ、うるま市では、地元の英雄・阿麻和利をもっと世に知ってもらおうと、 「肝高の阿麻和利」という、現代版の組踊を作り、 中高生がそれを演じて伝えていく活動をしているとのこと。もう25年も続いているそうだ。 この「あまわりパーク」には、その小講演が可能な舞台も作られた。 |

|

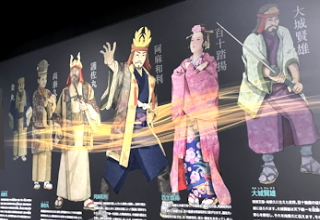

城からの出土品や、当時の交易の船の模型など、いろいろな展示があったが、私の目に留まったのは、

壁に大きく掲げられた、6人の人物の絵であった。

勝連の勢力を恐れていた琉球王、尚泰久王は、阿麻和利を取り込もうと、王女、百十踏揚(モモトフミアガリ)を 降嫁させ、姻戚関係を結んだ。尚泰久王妃は護佐丸の娘であり、王女は孫であった。この4人が見事に描かれ、絵の真ん中に並んでいる。 この縁組で、この国は平和で豊かになると、当事者たちも琉球の民たちも、皆そう思ったに違いない。 |

|

|

しかし実際にはそうはならなかった。 この絵に描かれた、あと2人の人物が、このあとの歴史のキーパーソンになった。 |

|

一番右側手前に描かれている武将は、大城賢雄(ウフグスクケンユウ)。 尚泰久王に仕える若き剣豪で、王女とは幼馴染のような関係だった。王女の降嫁に際して、 ボディガードとして、勝連城へ遣わされた。そしてもう一人、一番奥で見づらいが、 尚泰久王の後ろに控えている文官が、金丸である。低い身分であったが、若いときにその能力を 尚泰久王に見いだされ、側近として重用された人物だ。ただこの男は、曲者と言ってよかった。 |

|

百十踏揚王女の降嫁から数年が経ち、阿麻和利への尚泰久王の信頼は高まっていた。

そこに金丸から驚くべき知らせが入る。「護佐丸が謀反を計画、首里へ攻め込む準備をしている」というのだ。

これは阿麻和利からの知らせで、間違いないという。

「いやいや、護佐丸は私の岳父。歴代の王に仕えてきた忠臣が、いまさらそんな野望を持つはずはない」 と王は思ったが、信頼する金丸や阿麻和利の情報を無視できない。間者を放って調べさせたところ、 どうやら謀反は間違いないという。ついに王はその情報を信じ、阿麻和利に、護佐丸討伐を命じてしまったのである。 |

|

| あまわりパークで、記念スタンプはありませんかと聞いてみたら、 この外国人向け世界遺産のスタンプが置かれているのを紹介してくれた。 図柄を良く見ると、これは勝連城ではなくて、中城城ではないか。 |

|

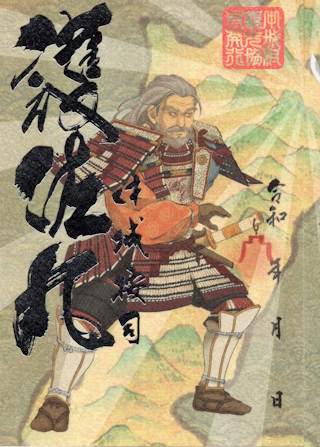

中城 按司 護佐丸

中城城では中秋の名月の日、月見の宴会が開かれた。護佐丸も気持ちよく酒を飲んだ。

最愛の孫、百十踏揚王女が勝連に嫁いで以降、琉球は平和だ。

俺の役目もそろそろ終わりかな、齢六十も過ぎたし、隠居するかな、と思っていた。

ところがそこに、信じられない情報がもたらされた。 首里王府の軍が「謀反した護佐丸を討つ!」と、攻め込んできたのだというのだ。 大軍が二手に分かれ、北門と南門から入り込んでいるという。 寄せ手の大将は、阿麻和利と大城賢雄だと言う。この名月の宴会の夜が狙われたのだ。 「なにを馬鹿なことを言っている。わしが謀反などするわけが無かろう!」 |

| 護佐丸は怒りを抑えながら、寄せ手に弁明の使いを送ったが、まったく埒が明かない。 酒が入ってまともに戦えない城兵たちは、王府の大群に切り崩されている。 護佐丸は覚悟を決めた。これは誰かの陰謀に違いない。ここで抵抗して王府の軍と戦っても、 かえって謀反の疑いを掛けられるだけ。 わしはすでに十分生きた。 ここで自刃して、尚巴志王様への忠誠を示そう。 これが琉球一の武将の、最後の決断であった。 |

| あまわりパークで御城印を買いたいと言ったら、車で10分のドライブインまで行けと言われた。 バスで来た私にそりゃないだろと、文句を言ってしまった。だが、運よく同じように買いたいという人が現れた。 レンタカーで旅をしているから、一緒に行きましょうと言ってくれた。 海が目の前の素敵なドライブインで、御城印と武将印を手に入れた。そしてその後、 もとの場所まで送っていただいた。西宮から来たというその方、本当に感謝申し上げる。 |

|

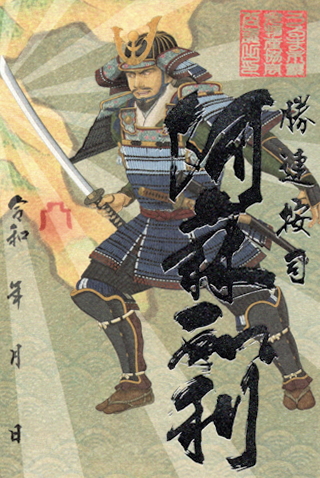

勝連 按司 阿麻和利 さて、見事に目の上のタン瘤だった護佐丸の排除に成功した阿麻和利。 しかし祖父が夫に討たれ、ショックでふさぎ込んでしまった百十踏揚の様子を見て、 後悔の念が沸き上がって来た。そもそもこれは、金丸が私の野望を見抜き、 悪魔のささやきをしてきたので、やってしまった事だった。

ところがそんな阿麻和利に、信じられない知らせが飛び込んで来た。

大城賢雄が「謀反した阿麻和利を討つ!」と、大軍を率いて勝連城に攻めてきたというのだ。

百十踏揚はいつの間にか、大城賢雄の手引きで城を抜け、首里に戻ったというのだ。 |

|

|

この1458年の「護佐丸・阿麻和利の乱」は、謎多き事件である。

護佐丸と阿麻和利は、果たして本当に謀反を起こしたのだろうか。

ただ結果として、有力按司2人が同時期に世を去ったのである。

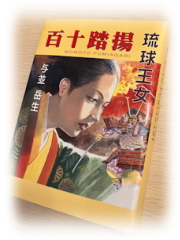

那覇の古書店で見つけた、 与並岳生の小説「百十踏揚」では、 この事件は、金丸が仕組んだ事として描かれている。 金丸は最初は保身のため、その後は王の信頼を得るため、最後は自分自身の野望のため、 この事件を仕組んだというのだ。金丸は、尚泰久王が亡くなった後に 王権を簒奪、尚円王と名乗り、琉球国王の座に着く人物だ。 その結果からみると、このときの事件の黒幕として疑いたくもなるのは、わかるのだ。 |

| 尚泰久王は、功績のあった大城賢雄に越来城を与え按司とした。 さらに百十踏揚を再嫁させた。幼馴染の様な二人であったから、これでなんとか娘が幸せになってくれることを願った。 「王は、身内を犠牲につらい戦いをされましたが、有力按司の力を排除し、王府の力の復活に成功されたのです」と、 金丸は王を慰めた。「ならば、あとはこの国を豊かにすることだな。」 この年、王は「万国津梁の鐘」を鋳造し、首里の王城に設置した。 海外との貿易で琉球王国を栄えさせていく事を宣言した碑文を刻んだ。 |

|

さてこれで、沖縄の5つのグスクを、すべて訪問することが出来た。

どの城も独特の美しさと歴史を持つ、素晴らしい城だった。だが今回の旅で訪問したいところは、まだいくつかあるので、

そこに向かおうと思う。12:44発の沖縄バス52系統・与勝線で、コザのバス停まで戻る、13:10着。ここで別路線のバスに乗換えだ。

迂闊にも知らなかったのだが、コザは、かつて越来城(ゴエクグスク)があった場所なのだそうだ。

尚泰久王や大城賢雄が按司をつとめ、百十踏揚も暮らした城だ。かつては勝連城にも負けぬ石垣があった。

だが沖縄戦で破壊され、その後の開発で石は建設資材として持ち去られ、

ここにグスクがあったことさえ、もうわからない。かつて琉球には300ものグスクが存在したが、

その多くは戦争で失われ、歴史のかなたへと消えて行ったのだ。 |